虞山公园位于常熟市中心,是国家AAAAA级旅游景区,在公园的西南隅,映山湖如同一面被青山环抱的明镜,倒映着四季流转的天光云影。占地1.5万平方米的尚湖湖域,不仅是公园的灵魂所在,更承载着常熟人半个世纪的城市记忆。就在这动静相宜的湖畔,常熟文旅引进LIM餐饮品牌,依托现有存量资产改造文旅配套建筑。本项目通过对废弃集装箱的创新改造,为虞山公园创造了一个兼具功能性与景观性的标志性空间。三个被岁月遗忘的集装箱静静伫立,它们曾是无人在意的公园残骸,如今却以谦卑而诗意的姿态重生,成为连接城市喧嚣与自然静谧的”第三空间”。

重生的契机:与自己对话的容器

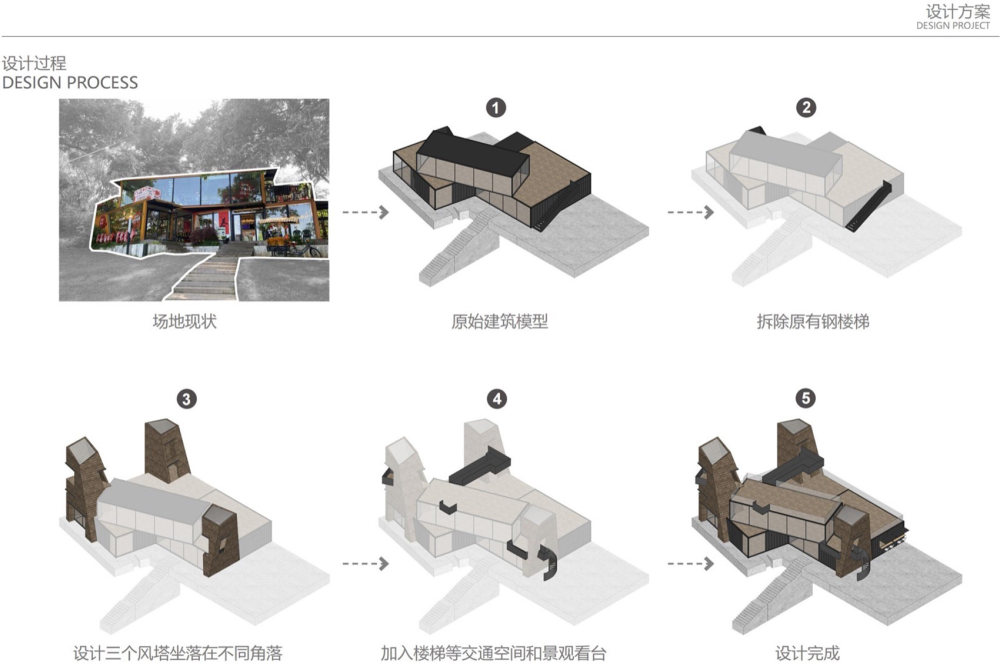

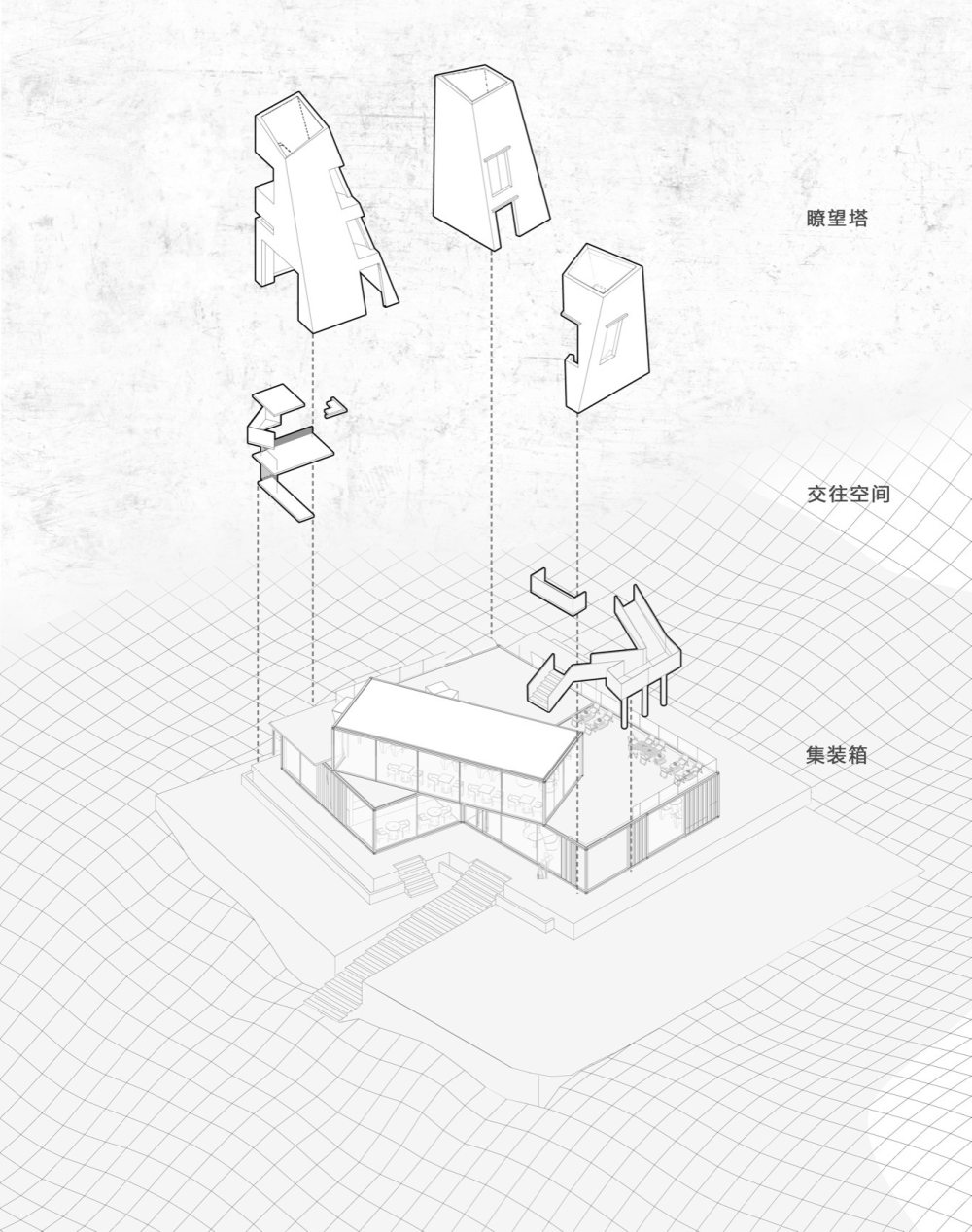

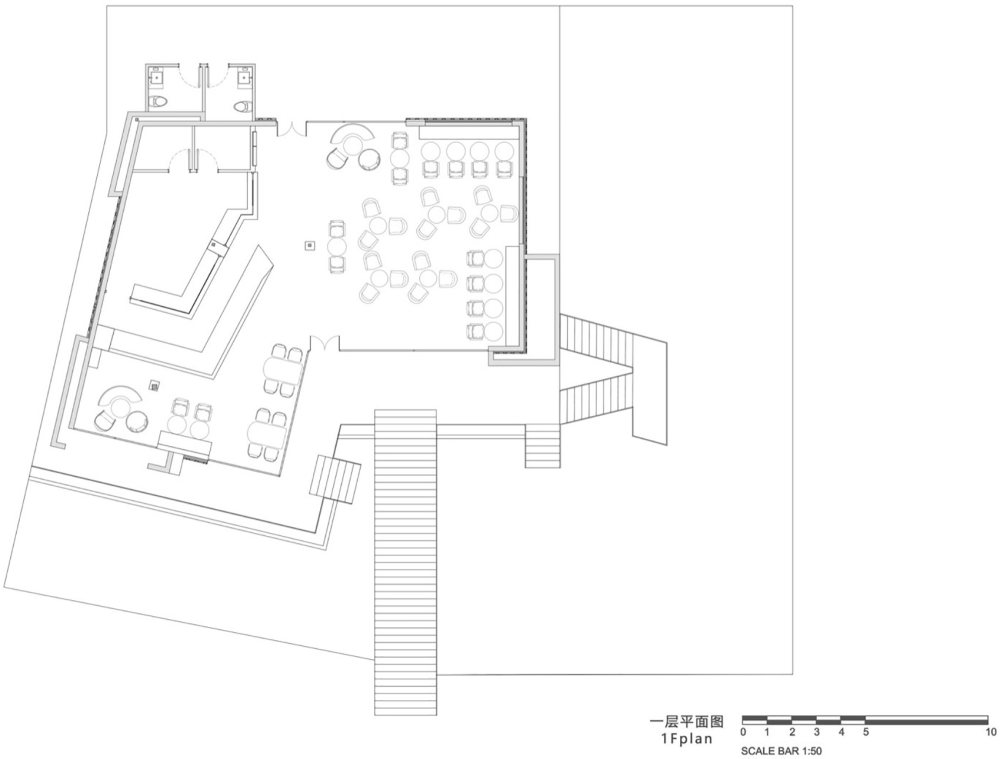

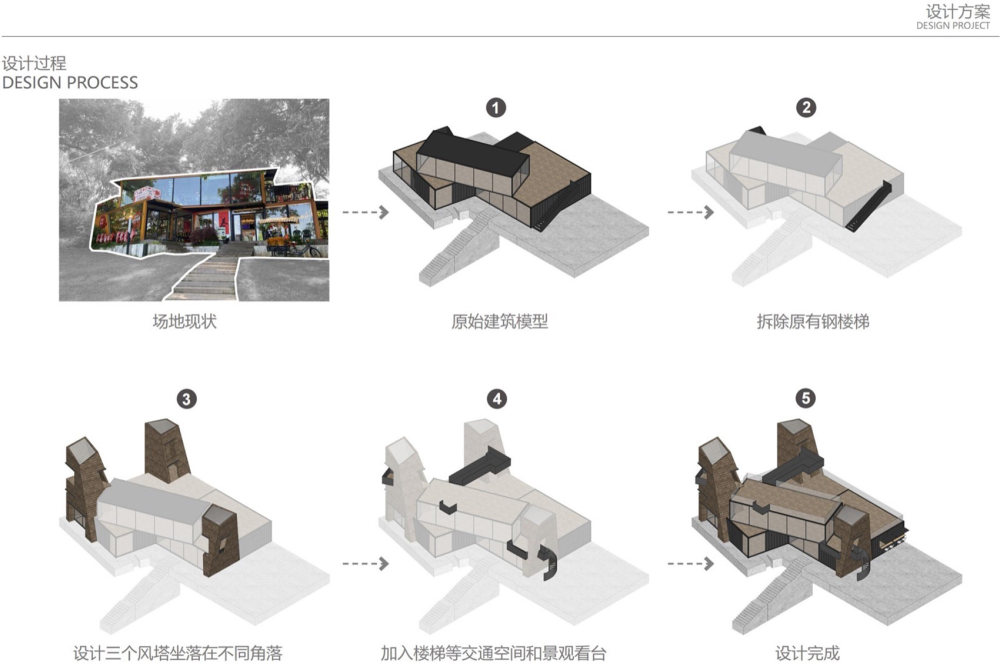

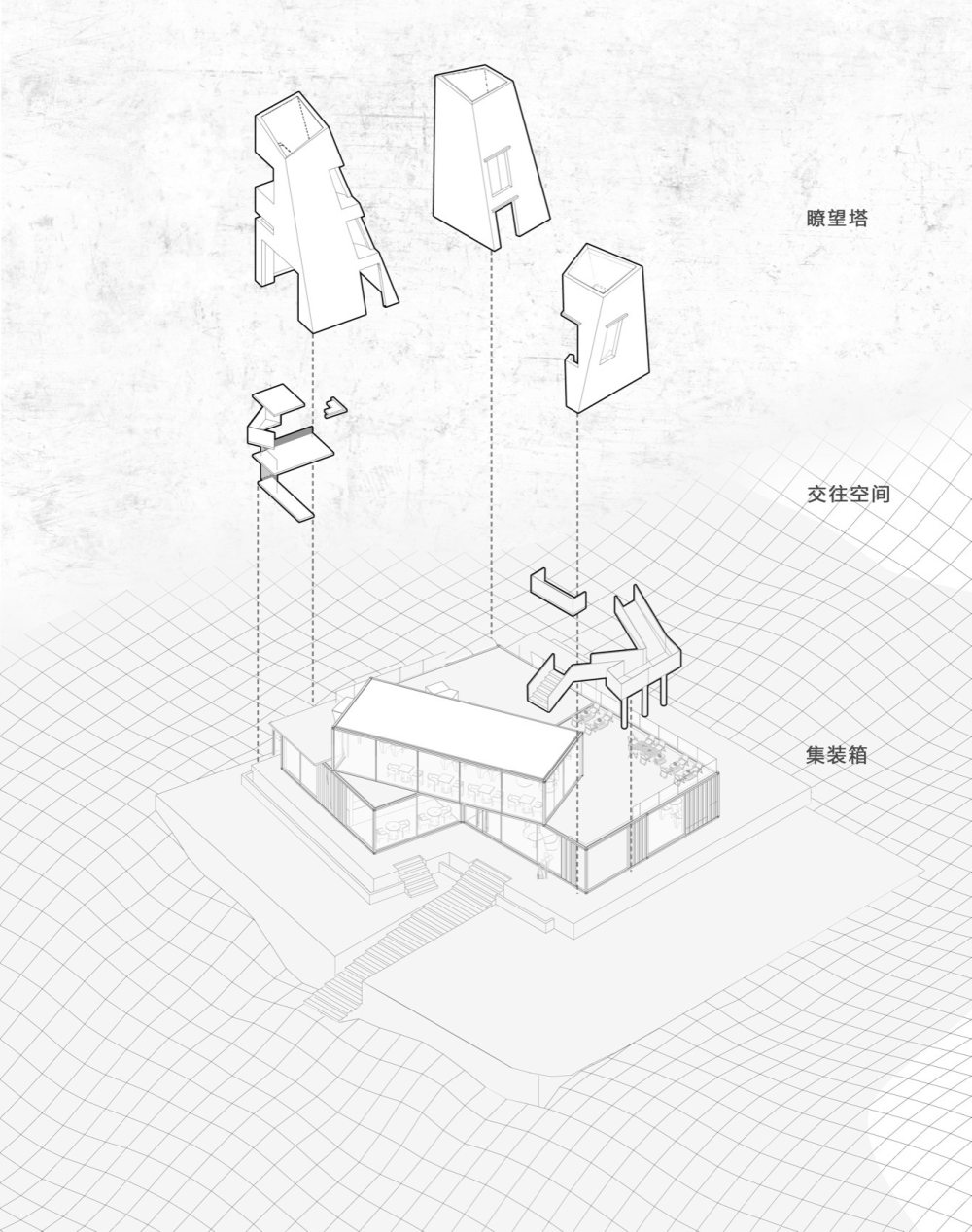

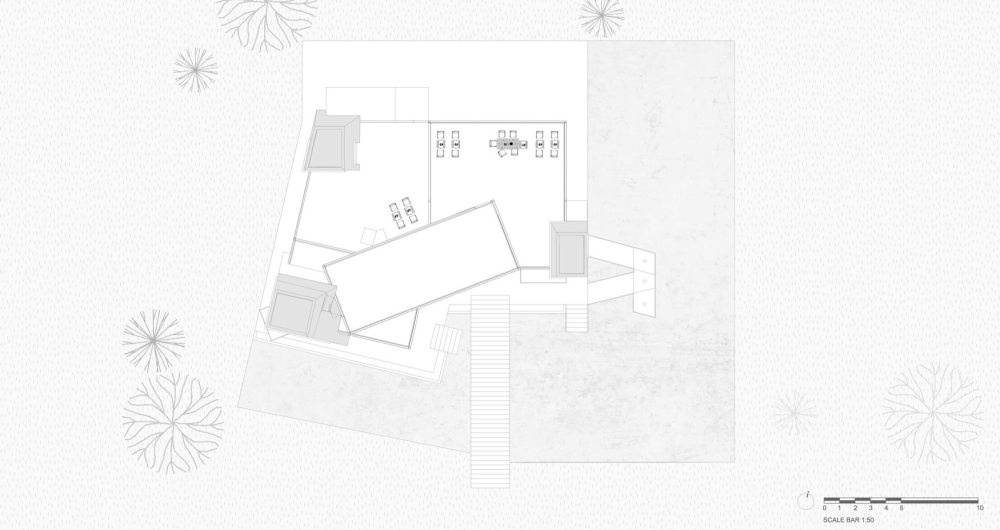

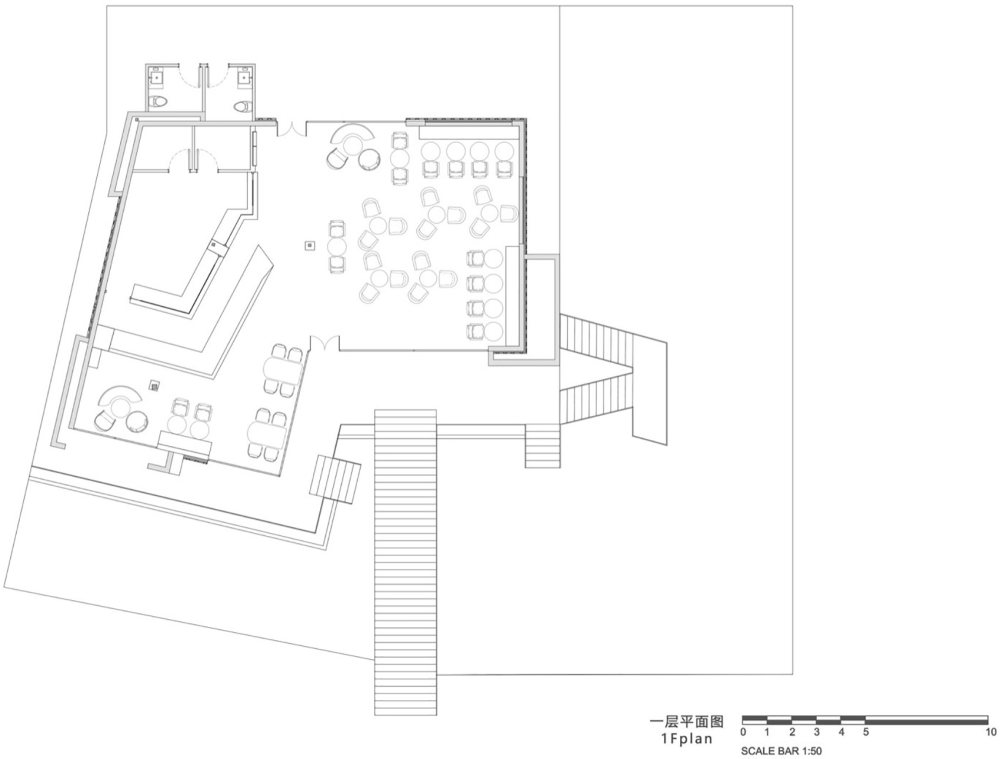

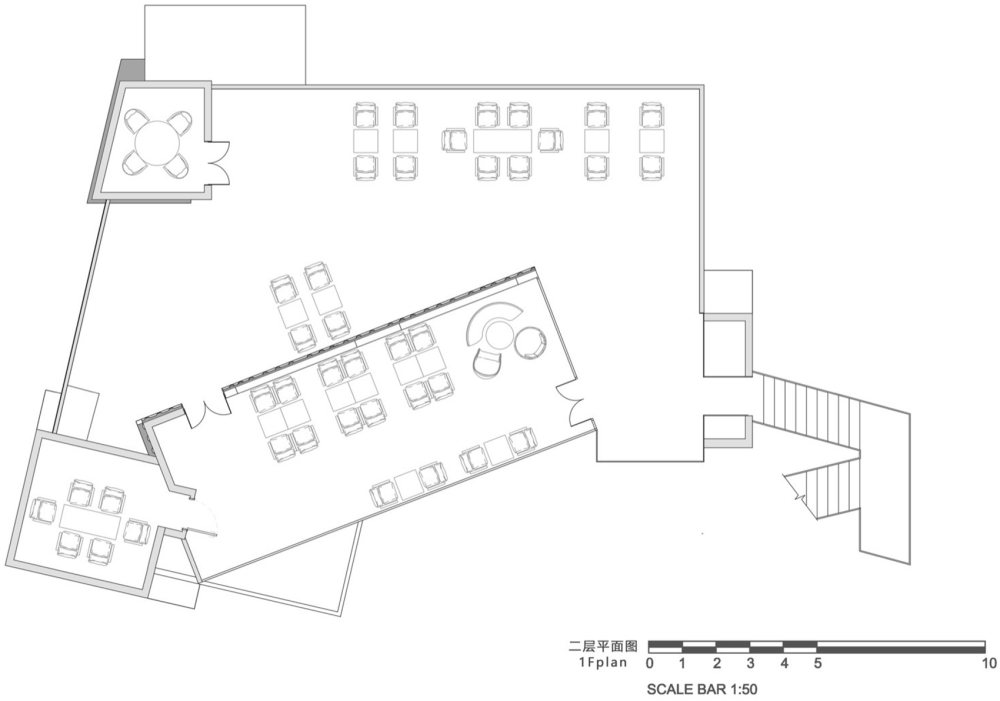

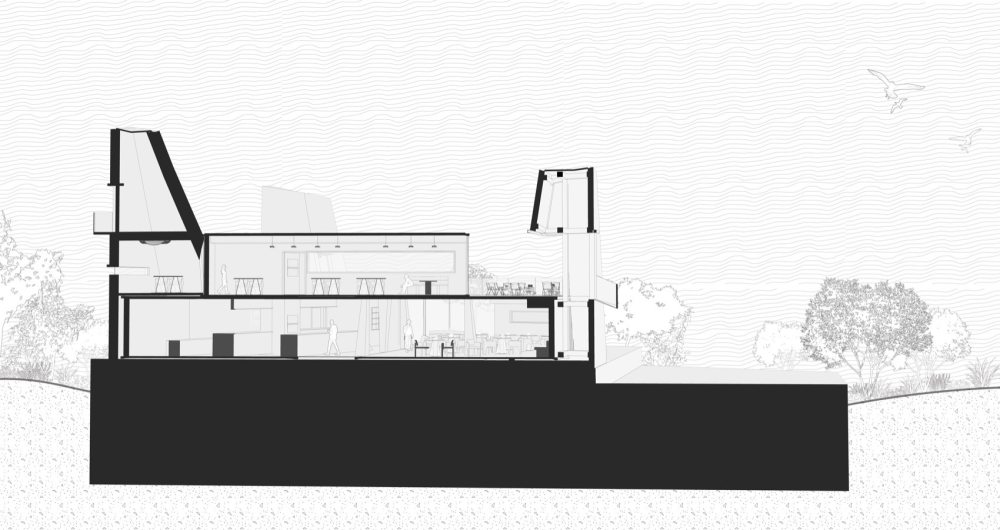

项目始于对城市闲置资源的重新思考。原始建筑由三个集装箱组成。其中两个组成了咖啡厅的底部,这两个集装箱成为一个光学及声学的屏障,让人可以安静地在公园区落座。第三个集装箱构成了咖啡厅上层的露台,供人们观景并成为景观的一员。这三个错落摆放的集装箱,原是公园临时设施的遗留物,锈蚀的表皮记录着虞山公园从封闭式收费公园到开放式城市客厅的变迁史。

设计团队在踏勘场地时,敏锐地捕捉到这片区域的特殊气质:它位于映山湖西岸,恰好处于公园主游线的视觉盲区,却又是观赏音乐喷泉全景的最佳区位之一。湖面在此处形成一个天然的弧形湾口,晨雾弥漫时如一幅水墨,晴日里则倒映着虞山城墙的轮廓。这种“隐于闹市,却独拥湖光”的矛盾特质,成为设计最初的灵感触发点。我们希望在这里创建一个可以与自己对话的容器,让忙碌的人们有机会与自然联系。

垂直的诗学:在限制中创造自由

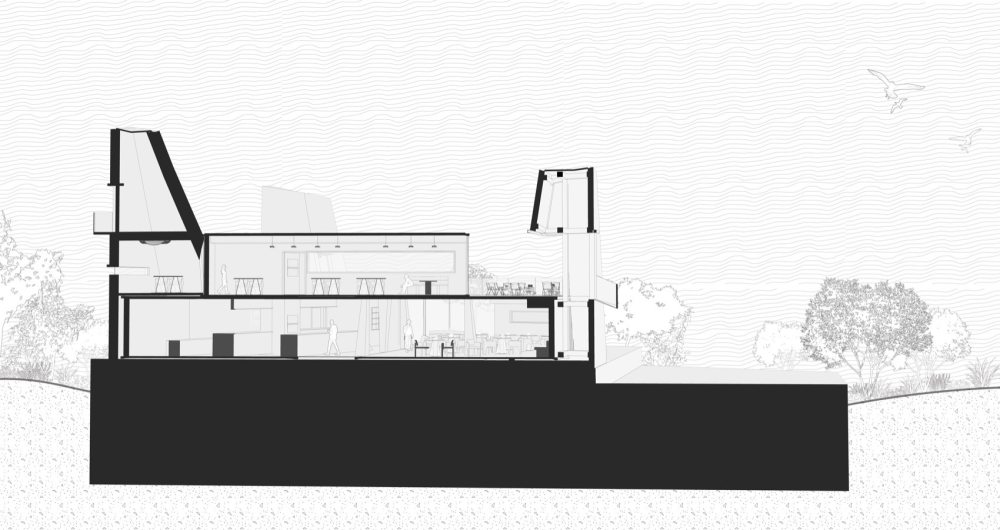

改造面临的核心挑战是如何在严格的红线限制下激活空间。根据虞山街道对历史城区建筑更新的规定,项目不得突破原有地基范围,且新建部分需采用可逆连接方式。这一约束反而催生了垂直维度的创新:通过向上延展而非水平扩张,让集装箱获得新的高度与视野。

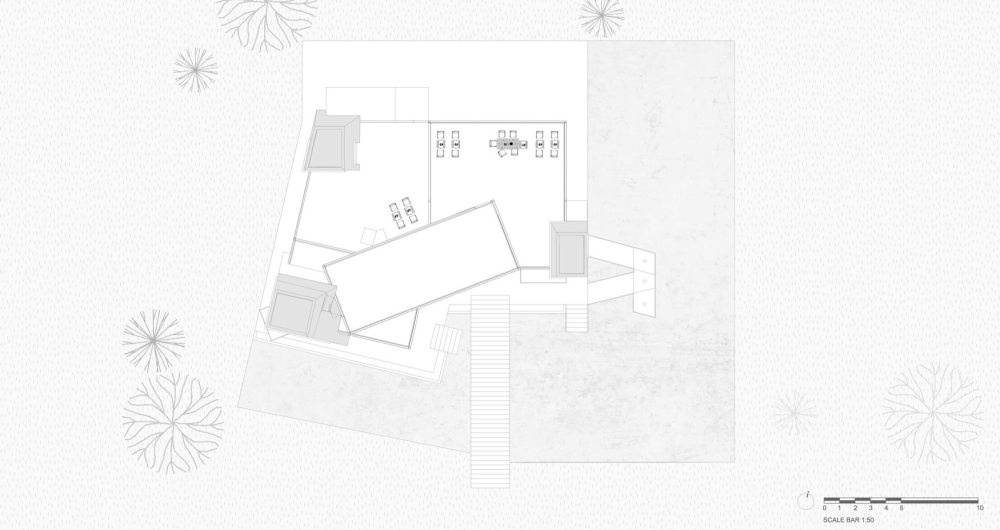

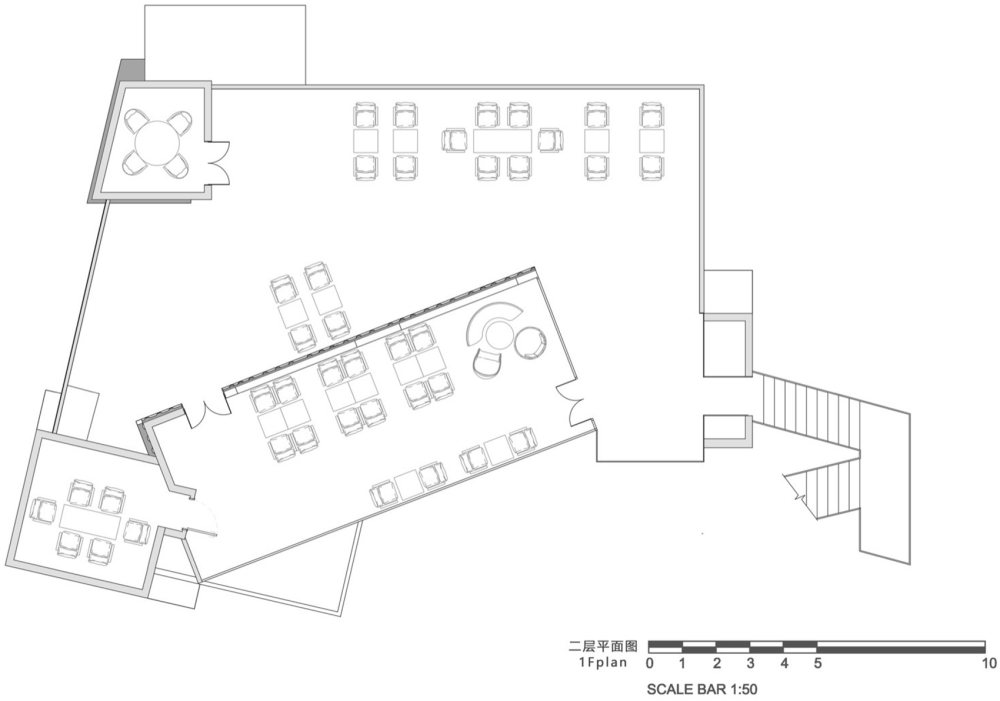

于是我们在原有集装箱的三个角落植入了三座瞭望塔,以垂直维度创造与自然对话的可能。它们将人们从平面化的日常体验中抽离,在高度变化中重新建立与自然的联系。每座塔都以独特的方式诠释着”与自然对话”的设计理念。这些垂直构筑物不仅拓展了使用功能,更创造了层次丰富的空间体验。

北塔·林间私语。隐匿在树林边缘的北塔是最具私密性的存在。二层高的空间全部作为独立包间使用。最特别的是,我们保留了场地原有的两棵山茶树,让它们的枝干从塔楼中部穿出,春季开花时,绯红的花朵会从钢结构的缝隙中探入室内。包间的条窗经过特殊高度设计,既能保证隐私,又能将室外景观的动态尽收眼底。

南塔·湖光序曲。直面音乐喷泉的南塔拥有最开阔的视野。二层是270度观景包间,三层则是开放式瞭望台,将音乐喷泉的全景尽收眼底。

东塔·时空连廊。作为连接各层空间的交通枢纽,东塔在功能性之外也暗藏惊喜。盘旋上升的钢楼梯围绕着一棵保留的朴树盘旋,树枝从平台间隙穿出,此时的建筑也给自然预留了通道。随着东塔到达二层之后,瞭望台特意向东倾斜30度,让视线正好与湖对岸的虞山城墙形成对话。

新生

这个文旅配套改造项目绝非简单的空间再利用,而是一次关于公园存量资产与自然景观共生的深度探索。三个黑色集装箱与瞭望塔的组合,既保留了场地的记忆,又创造了与虞山、映山湖对话的全新方式。我们相信,好的公共空间应当像这样——既能满足功能需求,又能激发使用者的感知与思考。通过精心设计的垂直动线和观景节点,这个项目不仅为虞山公园增添了一个独特的景观地标,更为市民提供了一个可以放慢脚步、与自然对话的”城市客厅”。在这里,发展与自然不再对立,而是共同编织着属于常熟的城市故事。

- 项目信息

- 项目名称:虞山公园文旅配套建筑

- 设计年份:2024.06-2025.03

- 设计团队:

- 平介设计:吴江,吴斯,李筱葳,张莹,吴嘉豪

- 苏州大学:杨楠,肖湘东

- 业主:常熟文旅发展有限责任公司,苏州荔沫咖啡文化有限公司

- 项目地址:江苏省苏州市常熟市虞山公园

- 设计面积:550.0㎡

- 摄影师:王尚

- 合作方:同采设计(软装)

- 材料:塑木板、长城板、真石漆

|

发表于

发表于

已绑定手机

已绑定手机