礼堂, 更新项目, 重庆, 中国- 建筑师:重庆大学建筑规划设计研究总院

- 面积:1089 .0m²

- 项目年份:2018

- 摄影师: Prism Image

- 主创建筑师:胡斌、陈蔚

- 设计团队:王琦、周智伟、段婷婷、郭浩、杨帆、周辉、王轶楠、李想、卢亦庄、温瑞彬、张晋、古佳玉、葛天臣、王涛

- 委托方:重庆大学

- 结构设计:全学友、刘宝、黄皓

- 景观设计:江力、肖文平、李明、周鹏

- 机电设备:张义雄

- 材料工程顾问:余林文

- 生物工程顾问:王永忠

- 结构安全性检测:重庆佳维建设工程质量检测有限公司

- 白蚁虫害检测:重庆市城市害虫防治研究所

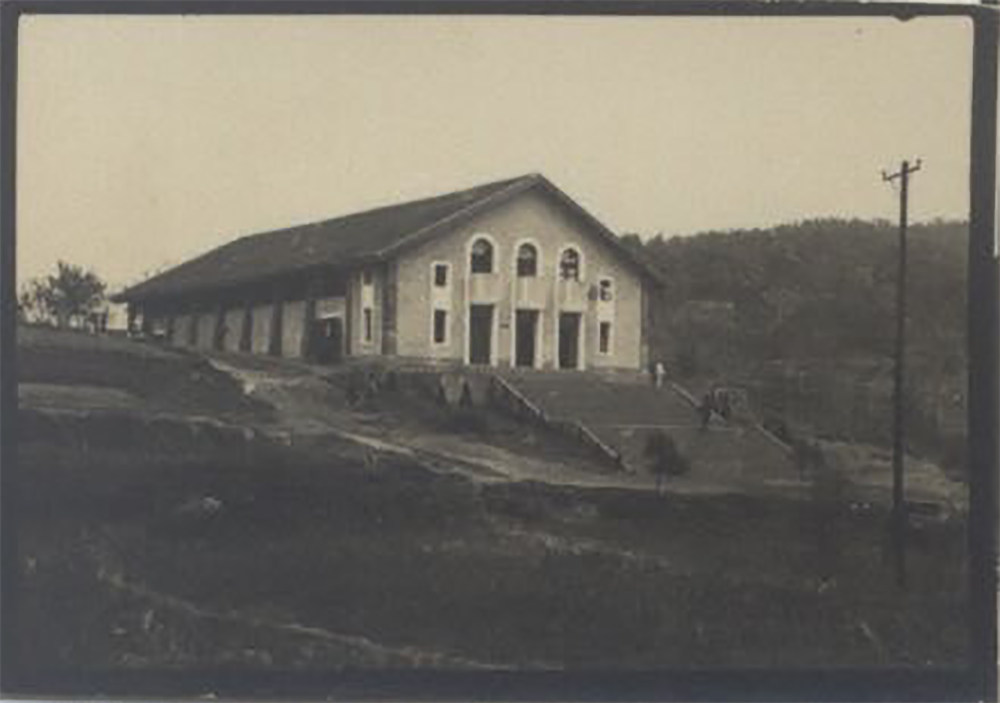

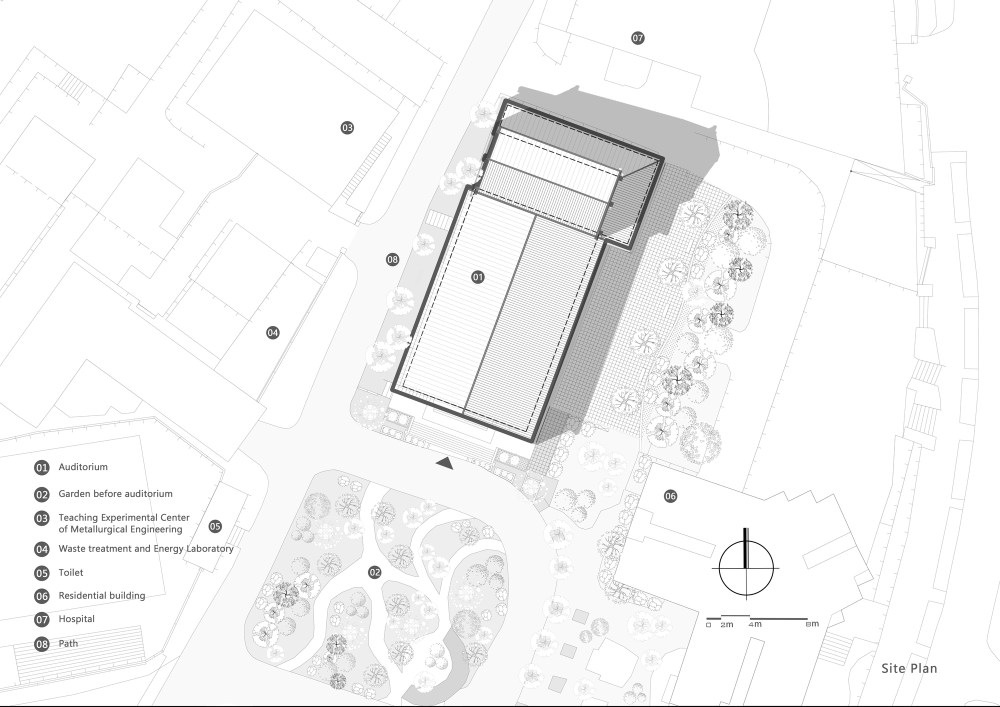

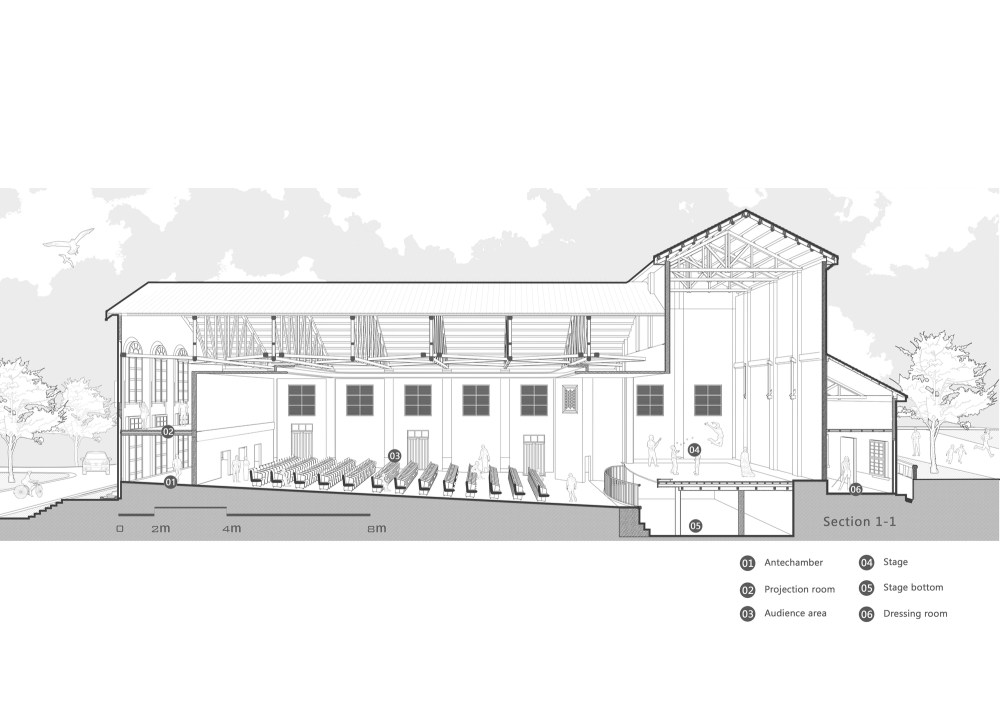

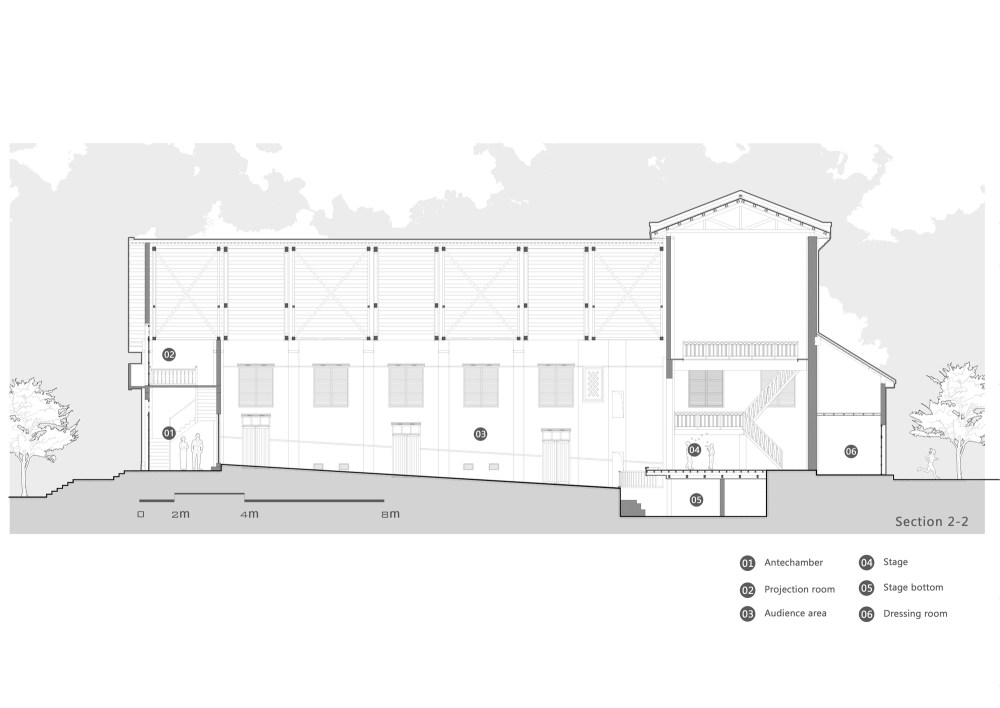

- 中央大学“七七抗战”礼堂旧址位于重庆大学A区校园,1938年修建完成,为纪念1937年的七七事变而得名,也称“松林坡礼堂”。1937年7月,日本发动全面侵华战争后,国立中央大学西迁重庆,重庆大学拿出沙坪坝松林坡约200亩土地,供国立中央大学建校舍使用。礼堂在1938年至2000年之间长期作为活动空间使用,数位历史人物在此进行演讲活动。

- 2000 年之前建筑被鉴定为危房,屋顶部分出现腐朽现象,2000年停止使用,使用年限长达 62 年。为保护利用这一抗战历史文物建筑,2017年重庆大学启动修缮工程设计工作。2018年12月修缮工程顺利完工。2019年2月,并入已公布重庆市级文物保护单位“重庆大学近代建筑群”。

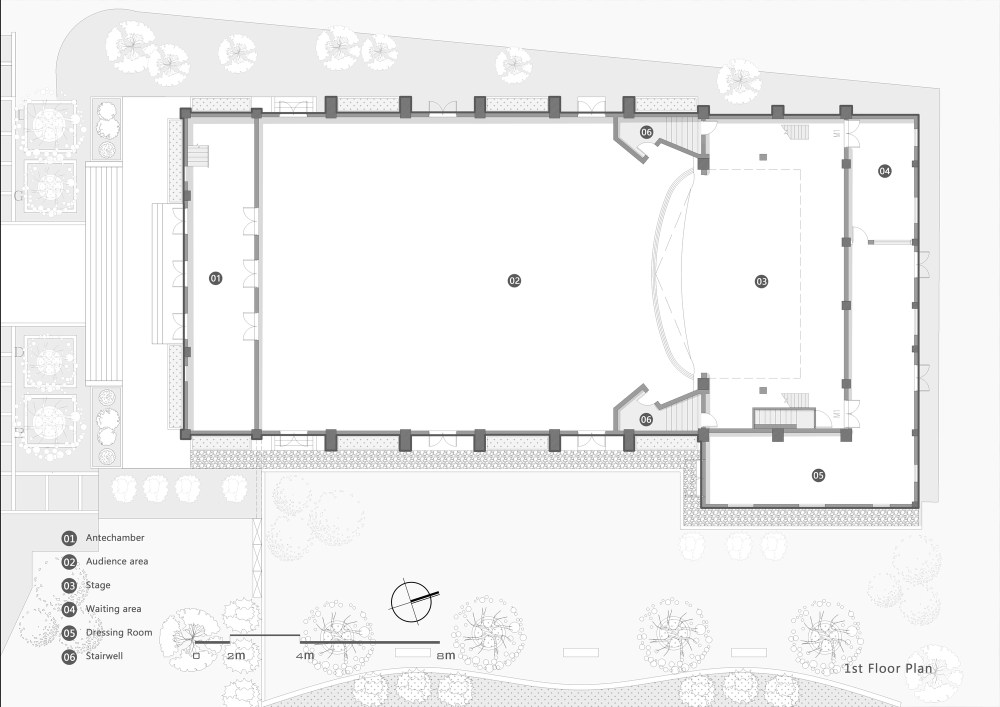

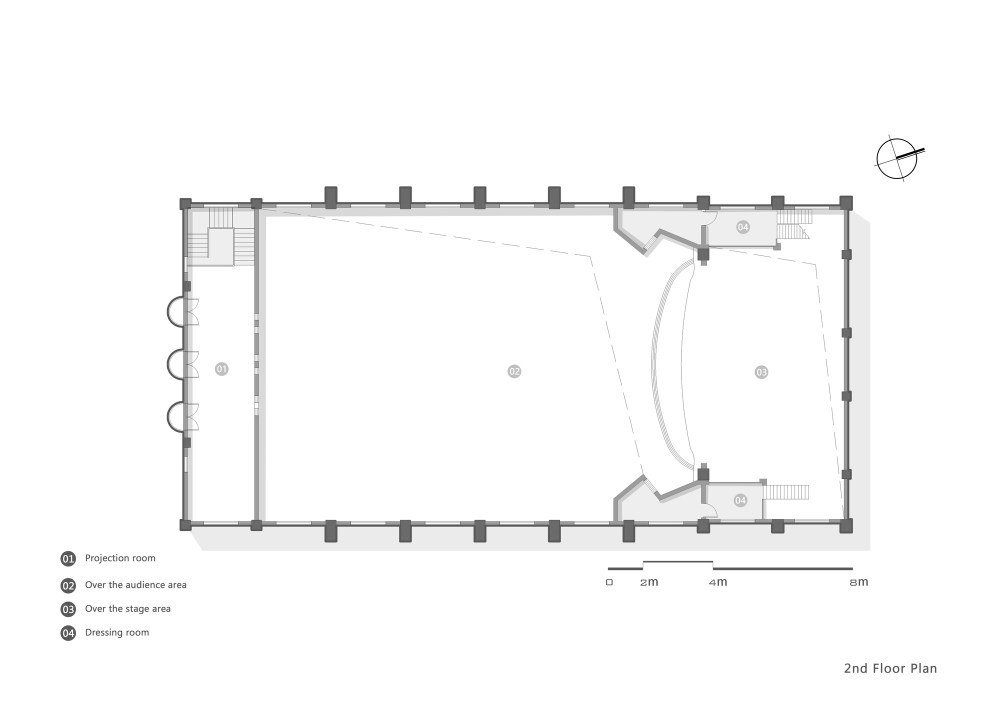

- 修缮设计中辩证对待“真实性”的原则,对“最初的历史形式”采用“局部还原,整体感知”的思路,对可靠资料中具有强烈历史记忆的载体特征进行恢复,是原形态、原技术、原材料、原功能、原工艺的集成,同时将可识别性与原真性紧密联系,可识别性原则应该是既与历史有所区别,又能比较隐蔽含蓄地表达。

- 任何新增的构件、做法,既要保留时代的特征,又不完全刻意地模仿甚至混淆新老构件,修复工程通过材料、质感、色彩、工艺等方面的新旧区别达到新与旧均可被识别,符合了传统的工艺特征和文化审美习惯,并且保护礼堂的形象不被破坏。修缮设计原则尊崇文物保护的“真实性原则、完整性原则、最小干预原则、可识别性原则”。

- 而在建筑勘察与检测方面:则采用砌体结构检测、混凝土结构检测、木结构检测、建筑材料取样实验室鉴定、白蚁虫害检查、生物菌落检查等方式。

- 在礼堂的修缮过程中同时积极探索新技术、新科技在文物勘察研究、病害检测和修复技术中的实践应用,使这次保护修缮活动成为探索西南山地湿热环境建筑遗产保护适应性策略的一次有益探索,也使这处重要的文物建筑焕发出新的生机。

- 转载自:Archdaily

- 设计师:CQUD

- 分类:礼堂

- 语言:简体中文

- 阅读原文

|