展览中心, 深圳, 中国- 建筑师:同济大学建筑设计研究院

- 面积:1498 .0m²

- 项目年份:2020

- 摄影师: 章鱼见筑

- 厂家:上海砼创新材料股份有限公司, 中国南玻集团股份有限公司, 浙江中南建设集团有限公司

- 主创建筑师:江立敏、张煜、罗溪

- 建筑设计团队:江立敏、张煜、罗溪、徐艳、邱楚懿、巢静敏、赵懿

- 给排水设计团队:陈旭辉、李学良、李丽萍、冯汉仁

- 电气设计团队:安世超、宋海军、朱亚君、羊元鑫、李玉芝

- 暖通设计团队:马国杰、钱必华、王钰

- 幕墙设计团队:田利军、黄杰

- 室内设计团队:金钟,徐博,汪南焰

- 照明设计团队:杨秀、陈幸如、徐霞青、杜怡婷

- 结构设计:刘冰、朱亮、孙洋、张硕、沈葵

- 景观概念设计:江立敏、张煜、罗溪、楼慧伶、袁天远、徐艳、邱楚懿

- 景观深化设计:楼慧伶、袁天远、张伟、沈磊、汤攀、田雅琴、幸畅

- 委托方:深圳市水务局茅洲河流域管理中心

- 施工方:时代装饰有限公司

- 代建方:华润(深圳)有限公司

- 合作方:上海风语筑文化科技股份有限公司/译地事务所

- City:深圳

- Country:中国

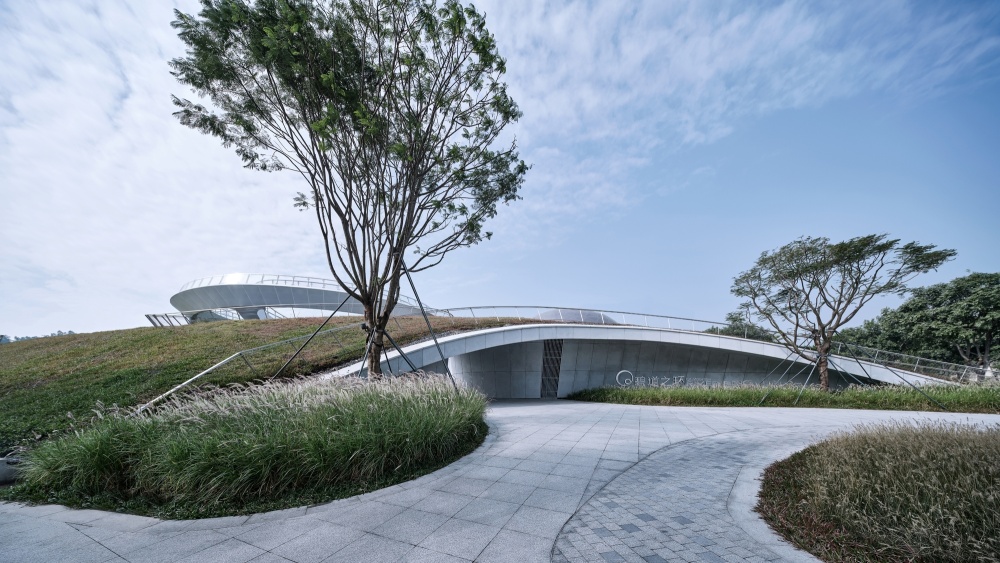

- 唤醒城市记忆

茅洲河,深圳的母亲河,因水草丰茂而得名,却因深圳特殊的历史而遗落在城市发展浪潮的波涛中。时至今日,一枚犹如洁白“指环”的醒目圆环从茅洲河中部的一处河湾上升起,方才让那历史的脉络重回公众的视野,令“母亲”的形象逐渐鲜明起来。它就是“碧道之环”——茅洲河4公里生态修复示范段的重要节点。

- 自然而然——山水之间

基地置身于宝安区北隅的一片悠然山水之间,茅洲河在此不经意地一弯,冲积出一片视野绝佳的开阔湿地。如何通过挖掘场所之“理”、解读内在隐性语汇,自然而然的建造?自然虽充满无限自由,但答案自在其中。当建筑师一次又一次不断审视基地时,周围三处茂林浅丘与茅洲河湾在基地处自然交汇的形态方才逐渐浮现出来——“自然而然”的生长基因早已蕴涵在基地的隐性力量之中。

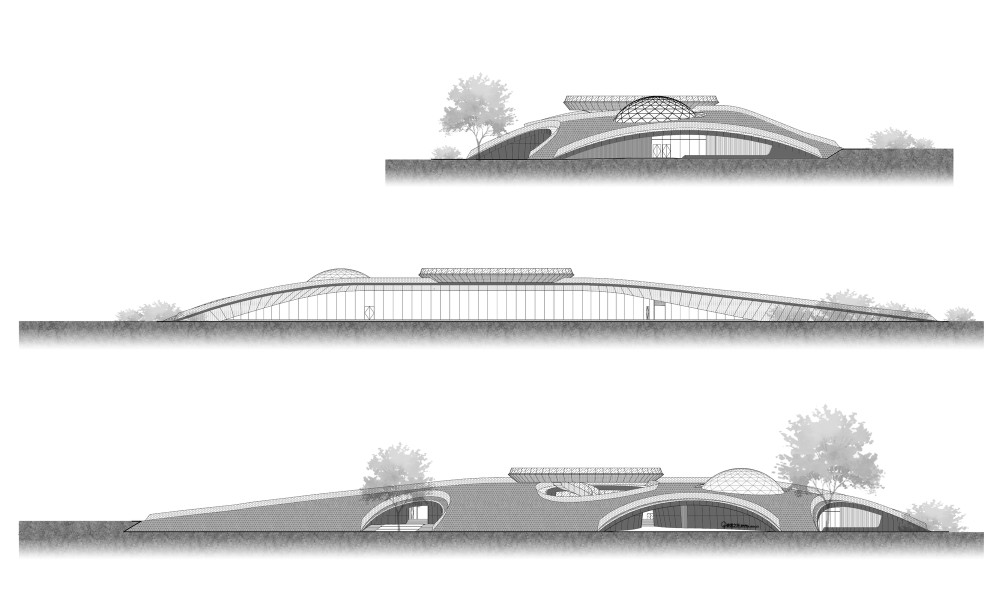

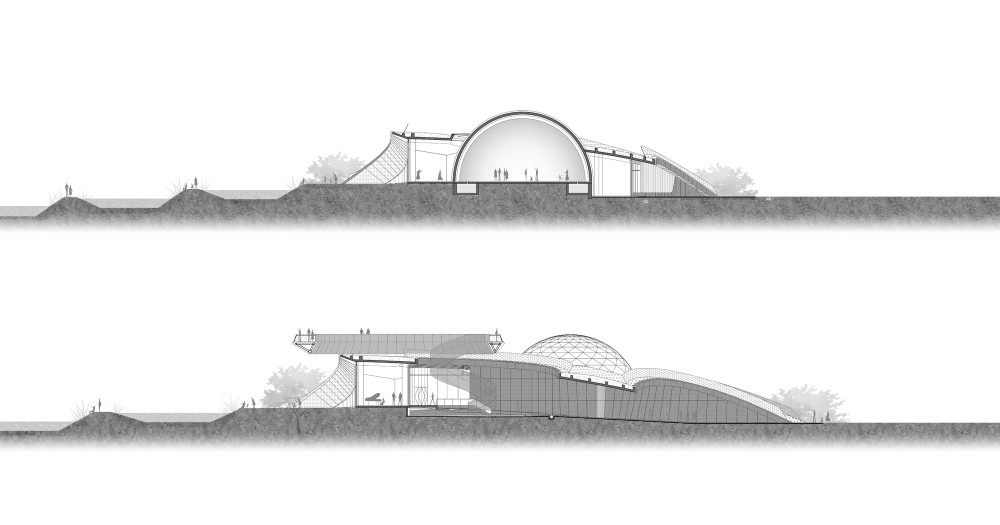

- 当建筑师面对基地凝视沉思之时,场所蕴涵的隐性基因开始逐渐展现力量。建筑师在此采取了“略加影响”的微改造策略,建筑顺应基地的轮廓(城市道路与湿地堤岸围合成的三角形)从城市一侧向河面“自然而然”的逐渐隆起形成三角形“绿丘”。南面向水面打开形成“透明”的观景界面,其覆土的建筑形式之下便是水文教育展示及市民休闲的空间。

- 顺势而为——有无相生

以 “消隐的无”回应自然,以“几何的有”创造存在。“有无”相生,寻求自然营造的微妙平衡。这是建筑师在面对“自然”时的深层考量。

- 建筑以地景式的非建筑化“消隐”状态沿着堤岸蜿蜒展开,顺应用地轮廓成为向河面隆起的拖着长长尾巴的三角形“绿丘”。展现了建筑与自然的融合,并隔绝与城市的喧嚣。

.gif?1608713826)

- 在隐入自然的同时,再植入符号化、几何化的“存在”(一“环”一“球”)为场地注入标识性及永恒感。 “环”是轻落丘顶的环形观景平台;“球”是一个可至多容纳200人的球幕展厅。

- 体验胜于图景——人、空间、精神的交互体验

整个展示馆面积不到1500.0㎡,包含了水文教育、市民日常休闲等功能。可谓方寸之间高度聚合。建筑师以较为克制的手法塑造建筑形体,意在将来访者更多聚焦于体验上。故设置了一条张弛有度富于变化的空间序列:入口——前院——旋梯——圆环——展厅——湿地——河流;反之亦然。

- 弧形入口——“望月廊”:半圆形入口空间下,倾斜弧墙拱卫出的窄窄通廊恰到好处地向外界若隐若现地展示着内有乾坤的玄机,激发人们的探索欲。

- 圆形水院——“天空的容器”:穿过入口通廊,建筑师以混凝土质感的UHPC塑造了一个圆形前院。这是一处朴素的 “物质空间”,黑色镜面水池,灰色墙面,“悬浮”的白色圆环和旋梯,此外再无多余的色彩和装饰。

- 这是“天空的容器”,只有庭院围合出的圆形天穹和它在镜面水池中的倒影。它是极简的,白云的游走和墙壁上光影的蔓延显露时光静好。它又是至繁的,环、梯、庭在其中投射出纷繁错叠的景象,展现出世界变化莫测而又普遍联系的一面。

- 景观圆环——“天空之环”:顺着螺旋楼梯登上直径30米、最大悬挑达10米的钢结构白色圆环。视线沿着360°无遮挡的圆形视界毫无束缚地向外扩散辐射。在晨曦中,在夜幕下,不论是隔岸远眺还是登环俯视,“碧道之环”都恰当地完成了“看或被看”的角色。

- 透明大厅——“山水的容器”:展示馆内部6m通高的玻璃肋幕墙向水岸打开。建筑师在这里以前后两道玻璃幕墙塑造了双向“透明性”。于前序空间的“隔世感” 形成鲜明对比,茅洲河湾的自然景色顺势流淌并充盈整个内部空间。当来者独坐窗前,恍如置身于苍茫湿地之中。水草摇曳,树影婆娑,只需静待落日余晖洒满河岸湿地。

- 梯田水景——“九曲苇荡”:借助建筑前方堤岸的高差打造的梯田水景与河岸自然过渡,九曲回廊般的迂回路径让观者在在步移景异中感受自然苍茫,同时构建了多级净化的的生态湿地系统。从河畔观望,整个建筑“消隐”在湿地的芦苇丛中,展现了建筑与场地的融合共生。

- 外延内融、众乐之园——延伸体验式科教

通过外延内融的设计策略,“碧道之环”使其营造的体验和影响力外延到建筑本体之外,又向内融入市民生活的日常。不论是登环远眺、书香里徜徉还是梯田水景间纵情自然,都已成为周边居民的日常生活的一部分。

- “碧道之环”以一座立体公园的角色融于周边居民的日常生活,成为每日居民晨练、夜跑,学生上下学途径小憩的必经场所;也成为文艺和摄影爱好者慕名前来的打卡点。它是一座水文教育展馆,也式一座景观和记忆的容器。人们通过新生的建筑得以追溯茅洲河过往的记忆,并获得独特的亲水场所体验。令人与自然的共鸣在时间、空间中得以延续和强化。

- 将科普教育以融入日常体验的方式进行潜移默化的熏陶,将文化公建以更谦逊的姿态、更亲密的关系融入人们的日常生活。我们相信,这将是科教文化建筑发展探索的新方向。

- 转载自:Archdaily

- 设计师:同济大学建筑设计研究院

- 分类:展览中心

- 语言:简体中文

- 阅读原文

|