安于泽畔——沁河之滨的生态瑰宝

田家庄坐落于山西省临汾市安泽县,依偎在山西省第二大河流——沁河之畔。沁河是山西唯一未被污染的河流,至今保留着原始的自然风貌。尽管洪水偶有泛滥,但田家庄凭借传统的选址智慧,始终安然无恙。作为沁河生态治理与乡村振兴的重要节点,田家庄的再生规划与乡村建设不仅是对村庄的保护,更是对流域可持续发展的探索。

▽中心广场鸟瞰图©李逸

古庄新生——文旅融合的振兴之路

安泽县历史悠久,是思想家荀子的故里、名相蔺相如的栖居地,也是革命老区;生态资源丰富,拥有国家级生态示范区、省级森林公园,以及全国连翘产量第一的美誉。如何激活这些资源,让凋零的村庄重焕生机?规划提出“一村一品”的发展策略,田家庄凭借其完整的空间格局、优越的区位条件和目前较少的居住人口,非常适合面向旅游进行整体保护开发。因此成为“太岳人家”民宿品牌的首批示范项目。通过农文旅融合,这座古村正书写新的篇章。

▽田家庄建成后增强了活力©李逸

整体规划——尊重自然与传统的再生设计

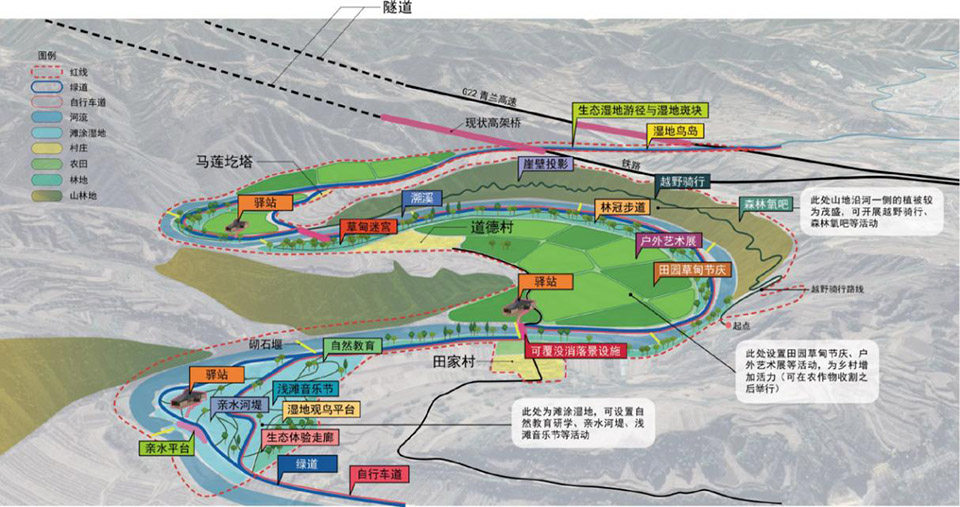

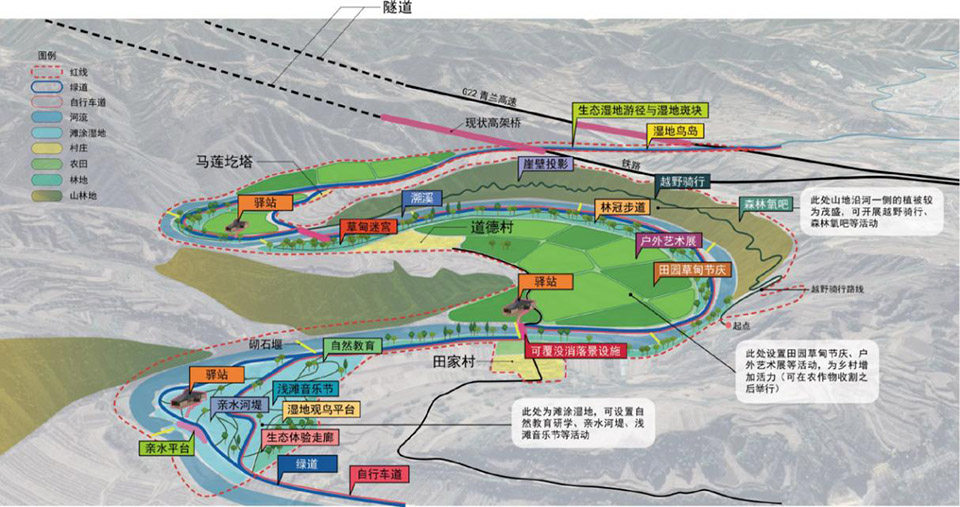

1 场地环境:与湿地共生的村落

田家庄位于沁河湿地公园段,规划以“太岳人家”体验为核心,融入非遗元素,打造特色民宿集群。湿地公园与村庄相映成趣,既保护了原有的风水格局,又为游客提供了亲水休闲空间。湿地公园段规划依托基地内现有的滩涂湿地资源,以及沿河的山地资源形成以亲水为主导、湿地体验运动为特色的湿地休闲中心。

▽湿地公园段规划策划©LandscapeInLab

建成后的湿地公园和田家庄相映成辉,规划上慎重考虑了田家庄和周边环境的整体关系,保护了其良好的风水格局。

▽田家庄鸟瞰图(建设前)©寻常⼯作室

▽田家庄鸟瞰图(建设后)©李逸

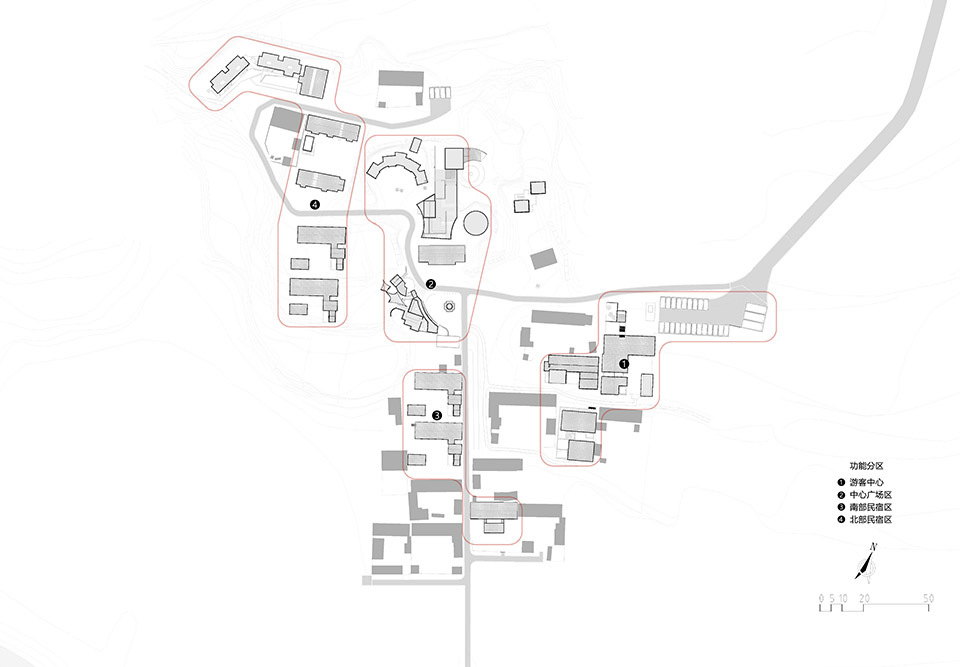

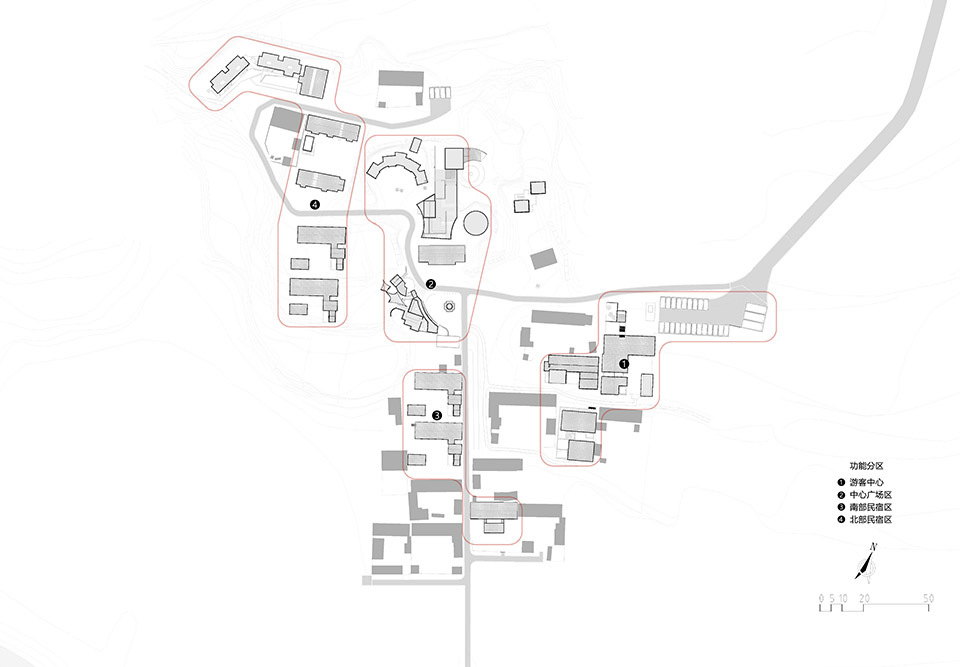

2 功能分区:古今交融的活力布局

尊重原有村庄的空间结构,功能上主要分为4部分:

▽功能分区示意图©寻常⼯作室

游客服务区

规划上考虑到整体的人车分流,主要的车行交通由东北方向的道路进入田家庄,而南部的滨河道路是规划建设中的慢行系统,一直向西延伸到安泽中心城区。利用西北部较为宽松的场地建设停车场,并通过建筑的改造,建设游客服务中心、餐厅、管理服务用房、员工用房等。

▽改造后院落©李逸

公共活动区

从游客服务区继续往西,东西与南北两条主要道路交汇的地方是田家庄的中心区域。在这里通过对质量较差的既有民房进行拆除重建,有效地改善了原有的空间结构,强调了中部公共空间的形成,规划有咖啡厅、农产品商店、童玩乐园及会议中心、窑洞房间以及掩藏在树林中的树屋等特色度假房间。

▽窑洞民宿©李逸

南部民宿区

田家庄南部民宿由现有的民房改造更新而成,完全尊重居民的意愿,通过租借的方式确定改造的规模、位置。南部主要包括3个院子,约有房间10间。

▽窑洞民宿©李逸

北部民宿区

北部民宿位于地势较高的台地,规模相对而言较大,依山就势布局了5组建筑,4种类型的院落,约30多个房间。

▽北部民宿组团©李逸

3 空间织补:延续村庄肌理

规划在保护生态环境,与周边自然环境融为一体的基础上,对建筑的留改拆进行了长时间的调查、审计的工作,尊重居民的意愿,最大程度的保护村庄原有空间肌理,采取空间织补的方法,修补田家庄的建筑与外部空间。建成后不仅保留了村庄的空间肌理,更进一步完善了村庄的空间结构,特别是村庄空间与周边树林和田地的结构自然衔接,犹如有机生成的整体。

▽村庄改造后建筑肌理示意图©寻常⼯作室

▽田家庄航拍图(建成后)©李逸

4 地方再生

田家庄的规划设计体现了团队一贯秉持的再生设计的理念,不仅体现在上述对环境的尊重、功能的转化、空间的织补,更是体现在对地方性的深入理解和现代解读。包括在建筑形式上对地方建筑特色的理解和创新;在业态经济上考虑经济的可持续发展和公众利益;在基础设施和公共服务上为村民、游客提供高品质的体验;以及在日常生活上尊重空间的记忆和村民的日常需求。让一个位于沁河滨水,日渐凋零的村落重获新生。

▽田家庄建成后村庄入口©李逸

▽田家庄建成后村民生活如故©李逸

▽田家庄建成后基础设施和公共服务的提升改善了村民的日常生活©李逸

建筑设计——在地性与创新性的对话

1 游客接待中心

游客接待中心由一组2层建筑为主体的开放式院落组成,其中新建的钢结构建筑,采用玻璃幕墙的立面,让四周的农田风景尽收眼底;连廊延伸到庭院中,既是庭院的边界,也是建筑对外部空间的探寻,现代的建筑材料和结构方式,仅使用了坡屋顶的传统建筑空间形式以及木纹铝板作为外饰取得和地方的联系。庭院中的小品是一个新建的“遗存”,一个破败的墙垣和“幸存”的门头,叙述着安泽地方的故事。

▽游客接待中心©李逸

穿过钢结构的玻璃建筑,进入一个较为封闭的半围合院落,采用传统的草泥灰抹灰立面的两层建筑是具有多功能的房间,下层是餐厅的包房,上层则是舒适的卧室。再往南,则是餐厅和厨房,它们与巷子对面的管理服务用房形成了接待中心的主要服务空间。

▽游客接待中心©李逸

▽接待中心附属茶饮院落组团©李逸

▽游客接待中心室内空间©李逸

▽游客餐厅与管理用房有机嵌入村庄©李逸

2 中心广场

游客接待中心西侧,南北主要道路交接的地方,通过一个民房的腾挪,置换出西侧的一片广场,通过台阶适应北高南低的整体地形走势,保留原有的三棵乔木成为广场的地标,北侧由民房改造而成的商店和西南侧新建的自助咖啡馆形成围合,朴素的网格铺装将异形的广场空间进行统一,一切设计手法都保持着低调,唯一试图体现中心的“动作”是在道路交叉点西南侧设计了一个亭子,同样采用了窑洞拱门的意向,并在亭子中做了一个花坛座椅,与敞开的顶部对应,体现出开放的空间形态,却用并不灵巧的结构形式暗示北方的地域特色和窑洞的厚重感。

▽中心广场©李逸

3 自助咖啡馆

咖啡馆连接中心广场,并通往西侧台地上的民宿院落。石砌立面以及错落的建筑空间和屋顶平台,将自身融入到整体空间结构之中,看似随意的空间转换体现出对高差和视线进行融合的逻辑。

▽村庄咖啡馆©李逸

▽村庄咖啡馆屋顶露台©李逸

4 童玩乐园与会议中心

延续村庄整体处理逻辑,但更加隐藏的一组建筑是商店北面的童玩乐园,似乎是被外部空间切割剩下的建筑体量,采用了类似咖啡馆的外轮廓但更为朴素的立面处理。但是屋顶空间则更为丰富,层层的屋顶平台提供了会议中心室外的休憩空间。

▽童玩乐园与会议中心屋顶平台©李逸

▽童玩乐园与会议中心©李逸

5 民宿建筑

院落

院落是当地民居最主要的形式之一。改造更新的民宿多半采用了各种不同类型的院落形式,围合、半围合、开放式,三种主要的院落形式结合不同的庭院设计,让民宿建筑具有了不同的空间体验。院落之间的组合方式也各不相同,南部三个院落是一个独立的开放式院落,以及两个串联的围合式院落;北部则主要是两组串联的院落。院落临街的立面和围合的院墙是需要精心设计的地方,如何朴素而又体现精致,是设计和施工的博弈和合作的结果。建筑基本采用原有建筑的空间格局,将当地建筑二层(主要是储藏功能)提高层高,增加了房间的数量;东西向的房间主要是入口接待空间和共享生活空间,设计的更为多样和开敞,或者是独立设置在庭院中的休憩空间,与庭院景观混为一体。建筑立面主要采用了草泥灰饰面,局部用灰砖点缀,与保留的建筑既保持整体风格的一致,又略有差异。

▽改造后院落展示©李逸

▽改造后院落夜景©李逸

窑洞民宿

除了院落,窑洞是当地民居的特色形式之一。原有的设计意图是尽量修复利用现有破败的窑洞,但经过结构检测和经济分析,发现这一想法可行性不高。因此,在重要特色地段,借用拱形的空间结构形式,新建了一组窑洞建筑,而对原来的台地进行结构加固,通过白色的楼梯间兼观景台的构筑形成视觉焦点,这个退而求其次的设计方案不仅加固了原来的窑洞崖壁,也利用了台地下的空间,并强化了窑洞的地方特色。

▽改造后院落夜景©李逸

北部民宿

在村落最北侧的一组建筑,继续沿用了窑洞的意向,只是这一意象成为建筑立面、拱廊的符号,并用白色作为立面的主要用色,甚至采用碳酸聚酯中空板这一轻质的材料对简单朴素的建筑体量进行塑形,这是一种经济但是适宜的方法,在乡村建筑中的材料实验。是田家庄再生设计中,谨慎、协调的整体思路的略微放纵,作为空间序列最后的高潮。

▽北部民宿组团©李逸

结语——乡村振兴的品质实践

在中国乡村振兴进入强调空间品质的阶段,对规划设计工作提出更高的要求。安泽田家庄的再生设计是这样背景下做出的思考。本文仅仅简单介绍了我们在规划设计上的部分工作内容,而这仅仅是全部工作的冰山一角。我们的经验是,多学科的团队、整体设计的方法、、创新理念与在地实践,才能让每一个村庄找到独特的复兴之路。再生的理念和创新的勇气是规划设计师在行业下行的整体行业环境下生存之道。

▽游客接待中心©李逸

名称:田家庄再生改造

地点:安泽县田家庄

业主:山西安泽玉华煤业有限公司

规划设计:上海同济城市规划设计研究院有限公司

项目负责人:戴代新

建筑与景观设计:寻常工作室

主创设计:汤里平

参与成员:李尚、陈静、陈剑、李军、杨电

设计时间:2021年2月-2021年6月

建成时间:2023年6月

建筑摄影:李逸

位置:中国 山西 安泽

类型:建筑 乡村振兴

材料:金属 混凝土 草泥灰 涂料 玻璃

分类:村庄改造 旅游设施 民宿 休闲娱乐

|

发表于 2025-5-7 09:16:59

发表于 2025-5-7 09:16:59