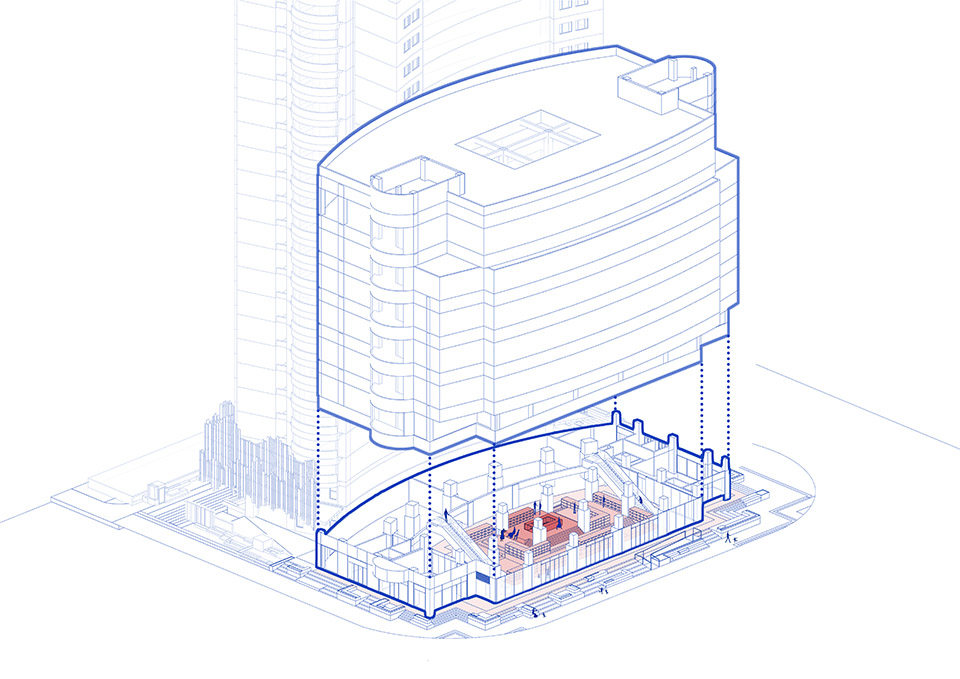

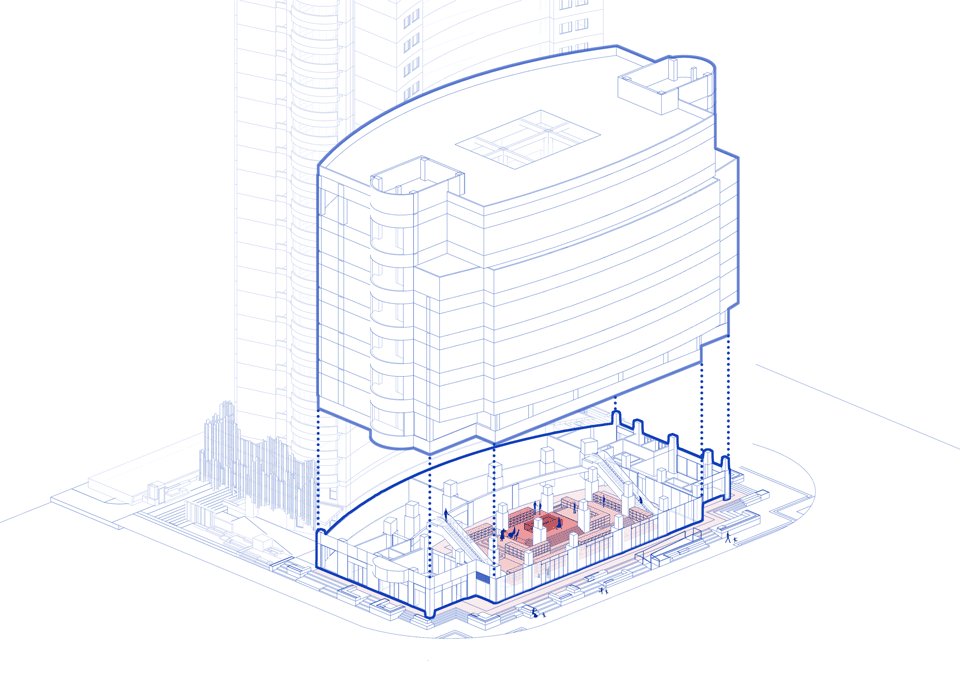

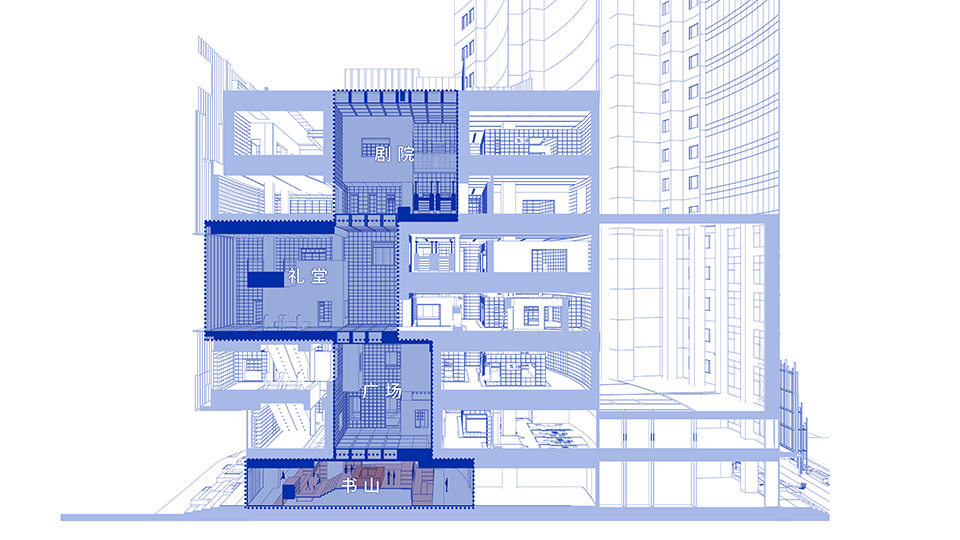

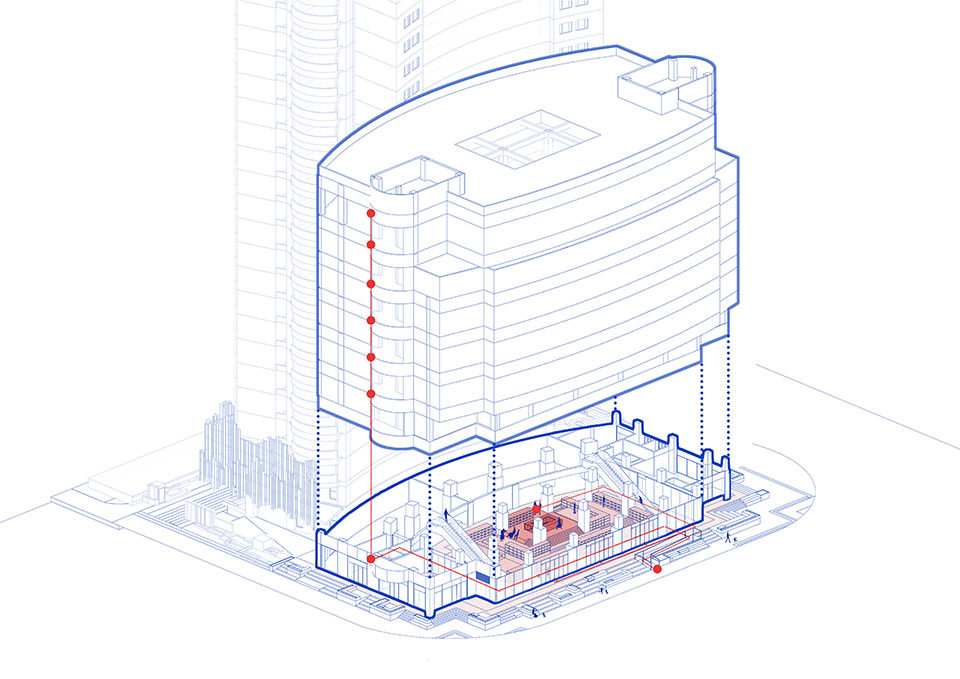

在最后一天的闭店活动后,我走出书城,朱旭东①问我会怎么改建。我笑笑,不响。但我知道这句询问背后的潜台词。集体记忆固然美好,但是从我专业角度来说,它本身的空间布置和建筑立面并没有我所说的建筑学上的纪念意义,所以对于改建书城,我没有任何负担。我已经有了定案:上海书城应该是从一个书店变成一个以知识分享为平台的,具有诸多应用商业和社交场景的文化综合体。这个文化综合体是个具体而微,抽象的垂直城市,一个理想主义的上海。也是一个关于城市史诗的、一段可以高声咏叹的篇章。它成长于旧的书城,并不割裂历史,但以书为新城。

▽视频© CreatAR Images

以书造新城

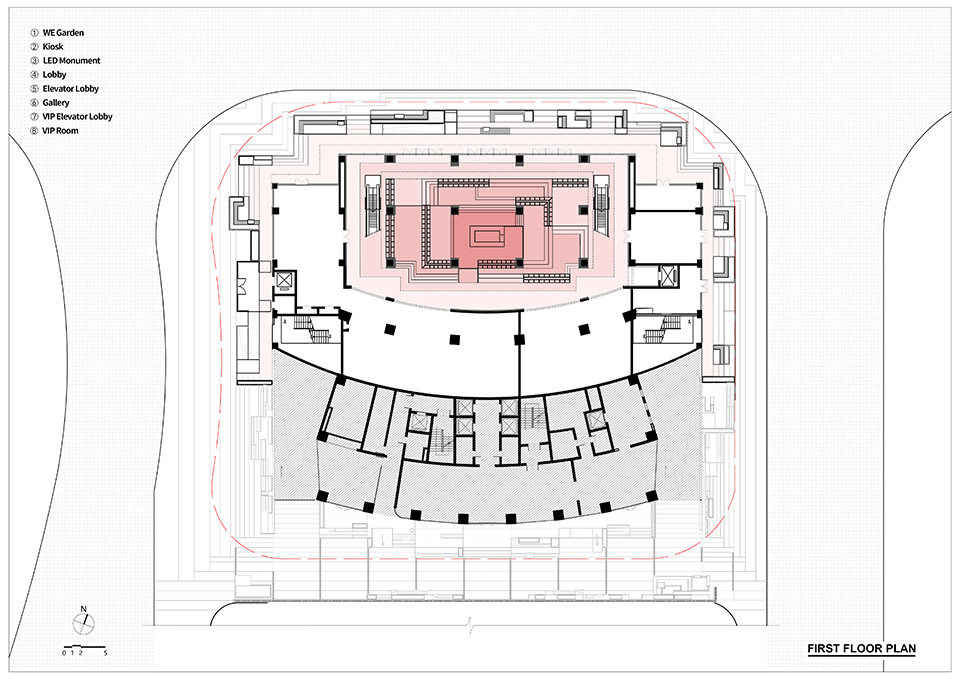

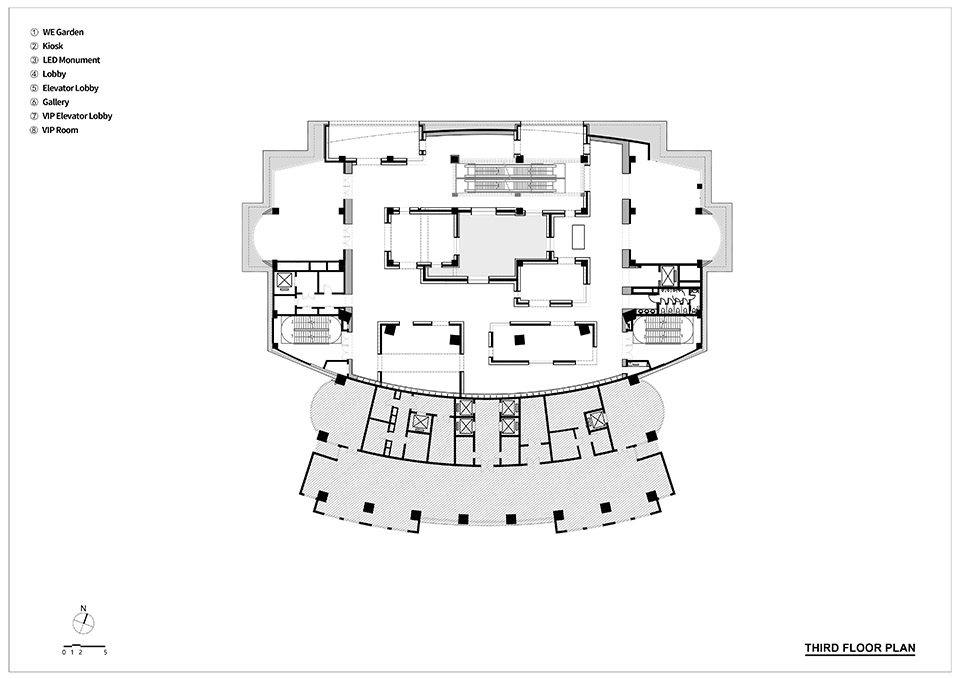

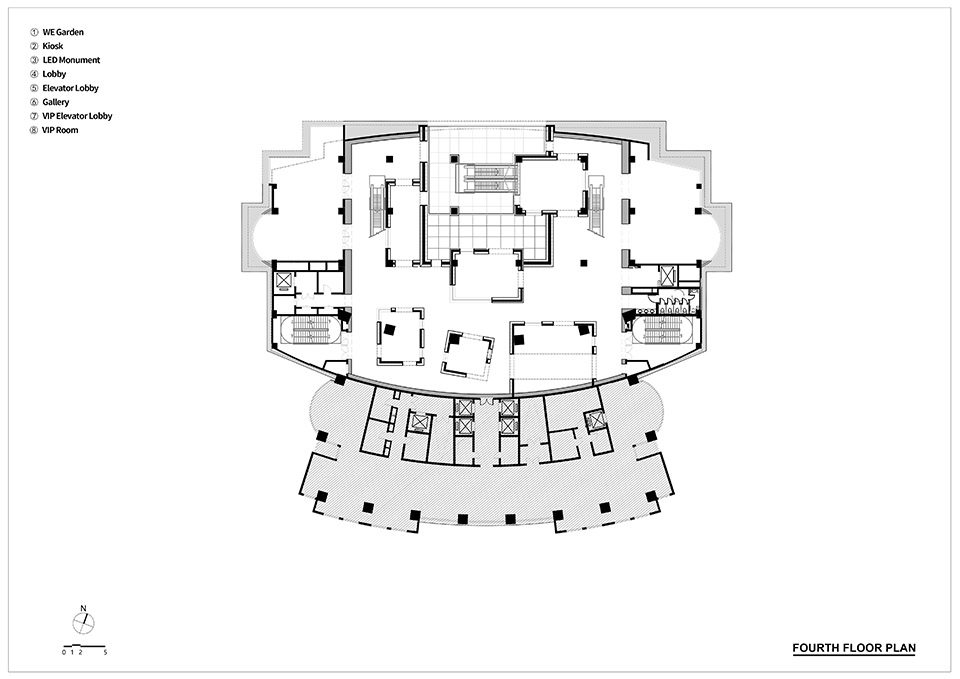

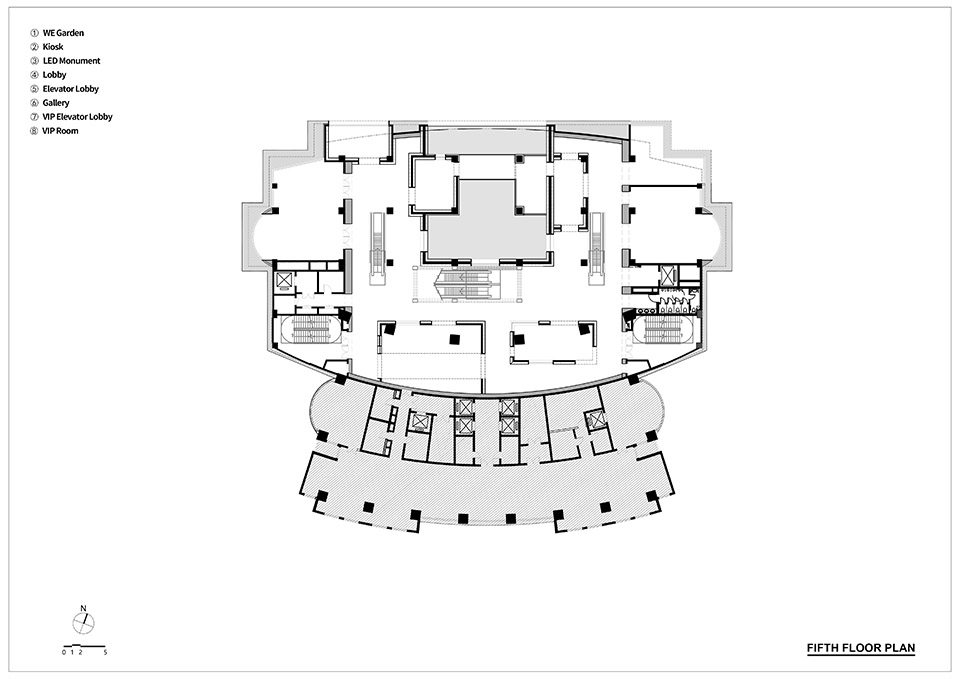

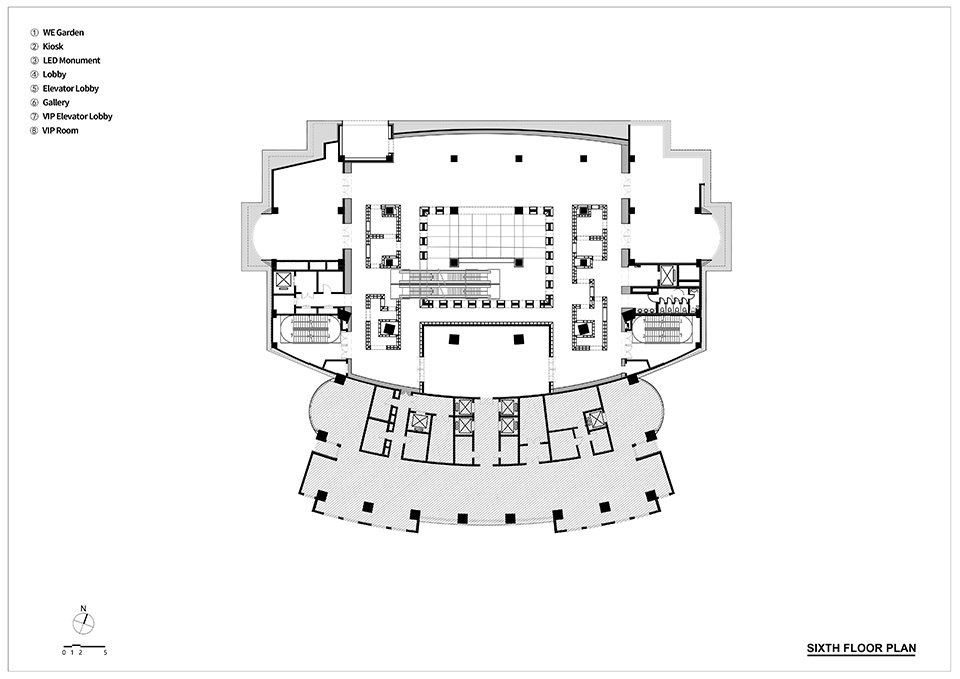

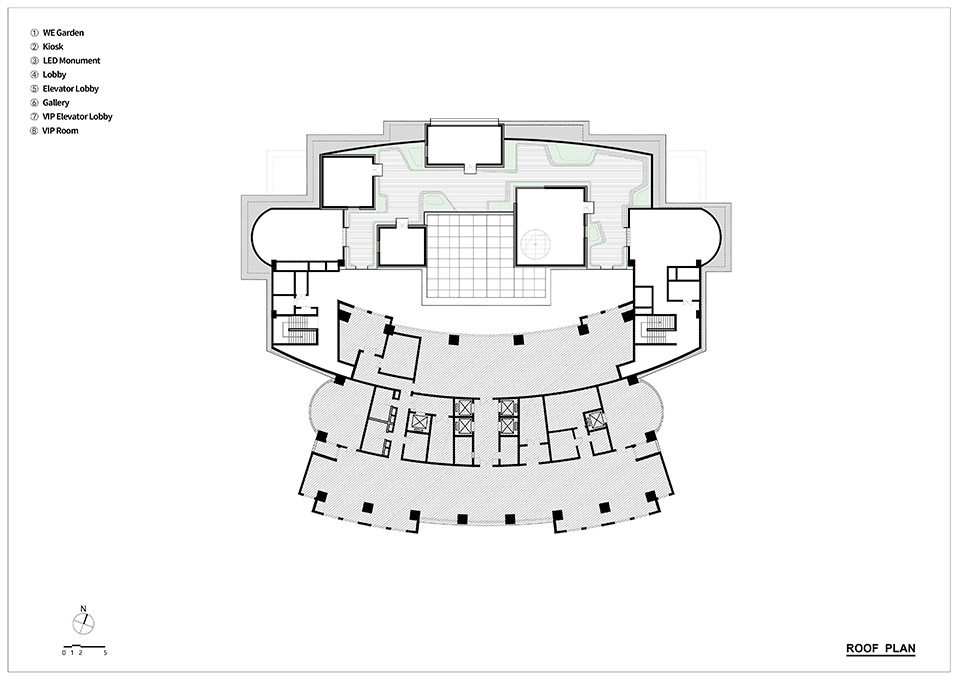

造城的条件

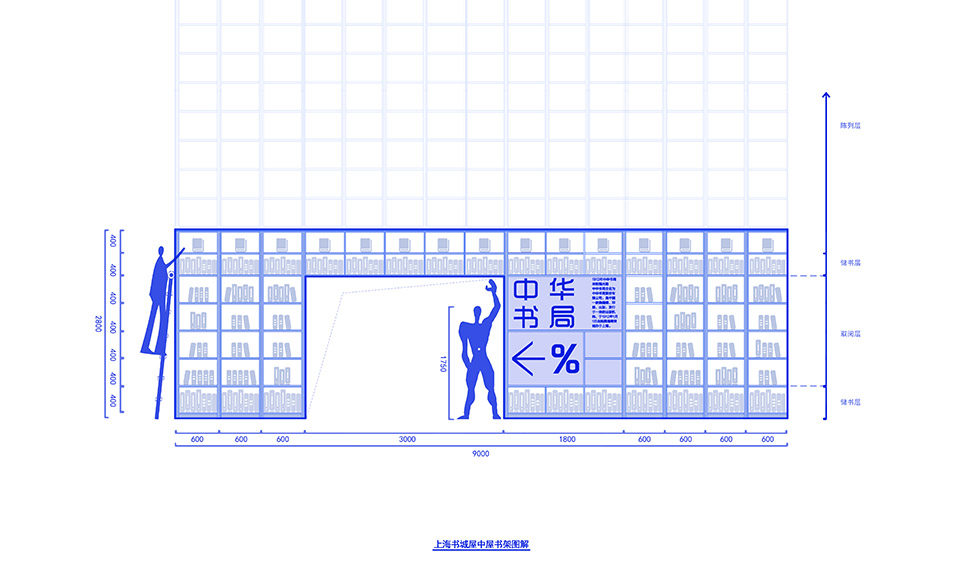

在这次升级装修中,98年建成的书城要按照最新的消防规范验收。所以要增加疏散楼梯的数量和宽度、调整位置,要升级和增加喷淋以及消防卷帘的数量。在这次升级装修中,变动结构不能超过结构总量的10%。书店原始外轮廓线不可以被改变。1.2万平方米的书城不能增加面积,当然业主也不允许减少面积。而原来的地下室也不再属于书城所有了。在这次升级装修中,需要引入和书城不违和的商业业态来平衡书城的经营成本,同时不能破坏书城的氛围。上海书城要通过这次升级装修在保证经营效益的同时继续成为上海文化地标,并且复兴作为“文化一条街”的福州路。

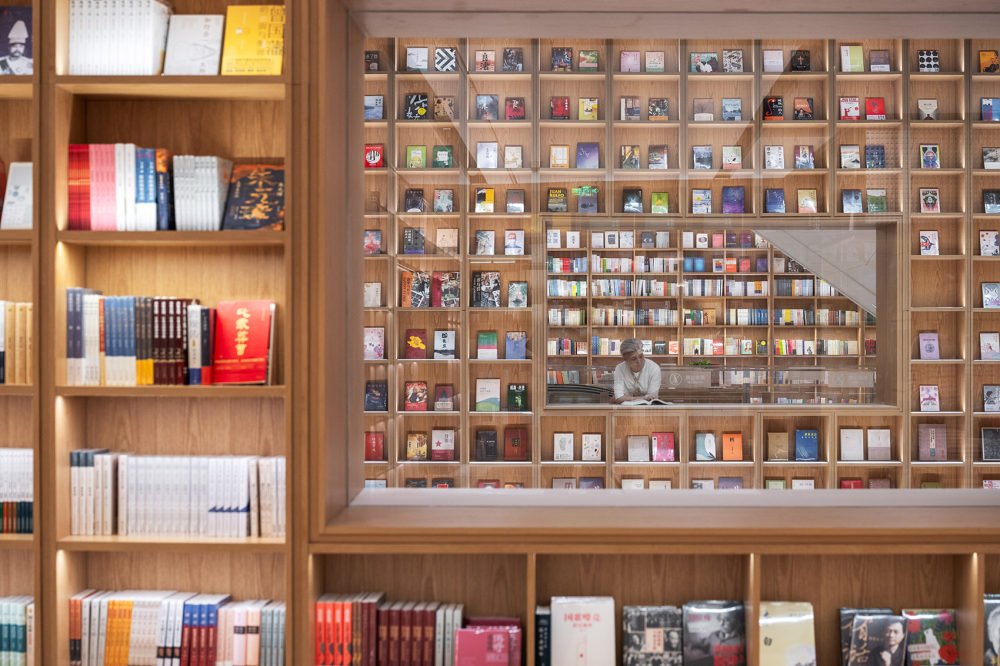

造城从书山开始

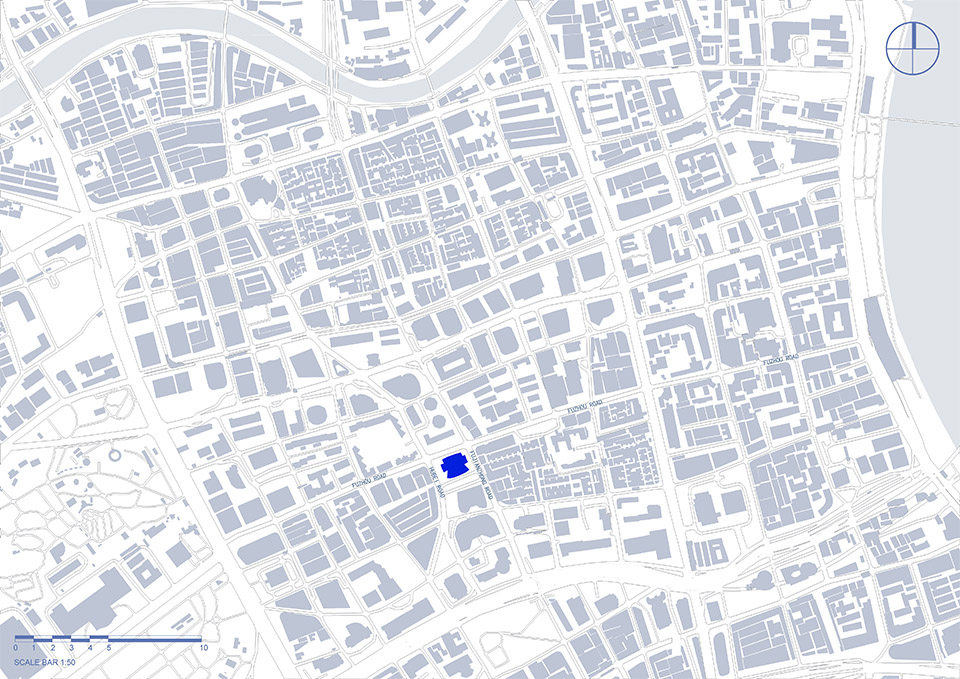

对曾经每个月都会有一天从军工路换乘两次公交车到新开河的外滩,然后步行到福州路,在各家书店盘桓的我而言,福州路的意义比南京路重要。但当福州路变成单向双车道后,它原本狭窄的人行道就失去了步行的趣味。

▽福州路上的上海书城主入口© CreatAR Images