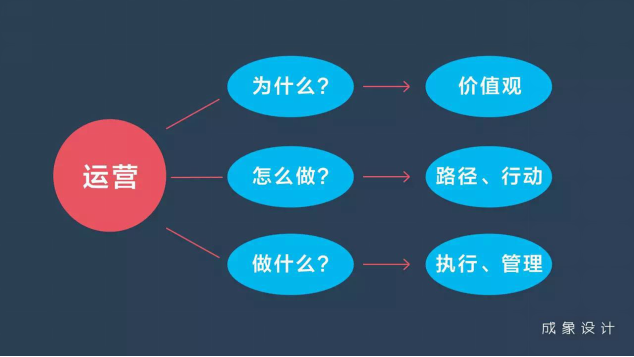

曾经一段时间认为,一个团队在求存的阶段去谈价值观好像是扯淡,好像也有人认为价值观这个东西你做强做大了以后慢慢就会呈现出来了。但是现在我并不那样认为了。价值观应该是一个团队里面最基础的、最底层、最重要的那个核心。

接下来,“怎么做”这个问题往往都是一些路径层面的问题。

也就是我们日常讲的一些管理的问题,包括目标管理、路径管理、资源调配等等,是围绕怎么去西天展开的,而这个层面的问题往往都是上一个层级展现出来的问题。也就是说是最核心的那个层级价值观层级“为什么”所放大出来的问题。

而最外圈的“做什么”这个问题讲的就是我们常说的执行的问题。

你是和泥的,他是砌墙的,那个是做水电的。大家心中有具象的事情任务,但不一定知道自己砌的墙是东墙,更不会知道自己砌的是教堂的东墙,一般大多数的人对自己的认识就是停留在这个层面上的。好好想一想你的公司是不是有成长性,公司是不是有核心竞争力?真正的核心竞争力是看起来是拉砖的搬砖的事儿,还是那座教堂?

所以“运营”和“管理”以及“价值观”这3个事情并不是同级的同一个线性结构的,他更像是一个金字塔结构,或者说是上图所示的一环套一环的结构。最核心的就是价值观,好好的想一想,你为什么做设计?真正的把这个问题想明白了,你就会想明白很多关于运营的问题,就是你的路径是怎样的?然后你才能清晰地认识到你周围的资源以及如何利用它们,最后才是管理层面和经营层面的东西,我觉得这个东西就是你如何把你的差异你的不同,你的认识和你独特的资源变现,把它变成真正的价值。

一个关于小设计公司的一些东西呢,今天就先给大家分享到这,然后接下来会回答一些大家的问题,最后非常感谢大家的倾听,也谢谢设计思享这个平台。

问题一:互联网公司和设计公司的关联性是什么?未来几年设计行业会跟互联网结合吗?您认为会形成怎么样的形态呢?

我认为互联网是一个横向的技术,就像电的发明一样,会改变几乎所有行业,这不是你愿意或者不愿意的,而是一定会发生的事情,就像是今天我们在微信群的分享,不也就是信息传播的方式改变了我们设计的这个行业么?分享群有500人,如果和500人见面再分享是多么的难,但是现在我们有微信平台,做一个500人的分享,在技术上,是完全没有问题的了。

我认为,未来所有的公司都会是互联网公司,也就是说,再过5年以后可能就不存在这样的问题了。但是设计这个行业一定会永远的存在下去,只是它存在的方式会发生这样或那样的改变。

这是因为只要设计这种需求不丧失,那我们这个社会就永远需要有人做设计,只是做什么样的设计而已。只要这个社会是盈余社会,那人一定是要追求享受的,是需要一个美好的室内环境,所以室内设计这方面永远是会有需求,但如果有一天社会发生了剧烈变革,那就不好说了。比如回到文革,那不止室内设计,肯定很多行业都没有了,所以我对未来是充满希望的,我觉得是没有问题的,室内设计这行业会越来越好,我觉得会越来越可爱,越来越精彩,越来越有趣!

问题二:您有做过不成功的案例么,是如何从中解脱的?

我当然有做过不成功的案例。

我现在一直在说,我更愿意把成象设计这个公司看做我的作品,而且是我们整个合伙人团队共同的一个广义作品。我不愿意把成象设计公司这样的一个生产设计的机器生产出来的作品称之为“作品”,我认为这是狭义作品。我们整个合伙人团队认为这家公司才是我们真正最杰出的,最引以为豪的作品。

如果具体讲哪个设计作品做失败了,那就太多了。因为设计师就像是医生一样,是一个习得性技能,你就是通过失败,通过一点点的尝试,一点点的迭代练习才能进步的。

比如我们几年前就做过一个失败的软装的项目,做的过程中软装设计师的方案我看了。看了之后我隐隐觉得这个方案有问题,和软装主管碰过之后她也认为设计有问题,但负责的同事说这个方案甲方已经认可了,同意了。加之人都有惰性,我们就这样过去了,但说实话当时心里一直在打鼓,觉得隐隐的有些不确定,很不舒服。果然后来发生很多的问题,方案落实后甲方非常不满意,某个早上给我打电话,我中午就到现场处理,把软装全部换掉了。这个项目没有赚钱且不说,几乎到了割地赔款的程度了。而且当天晚上回家的时候我发现我的脸上起皮了,什么原因呢?因为去工地的路上,我不停的用手捂脸,研究过心理学的都知道,我下意识的不停捂住脸,你可想而知我有多么羞愧啊……下面你们可以计算一下当时那种情境下老岳同志的心理阴影面积,啊哈哈哈.....

其实这就是墨菲定律:当一个事情有可能发生而且是往坏的那个方向发生的时候,那几乎可以肯定,它一定发生,所以一定不能掉以轻心,一定要多一句嘴要提醒一下。所以后来我们在这个事情上的反思就是:甲方确认了不是理由。

这个又牵扯到价值观的问题,我经常在成象鼓励我们的设计师在基于逻辑,基于不可辩驳的理由的情况下勇敢的去跟甲方沟通,相信自己的逻辑。而不是说相信甲方的这样或那样。甲方请我的目的是为了追求好东西,而不是说是为了让我们去认同他,同时对设计公司而言我们的价值观是“我要需要有一个好作品所以我才要有一个好客户。”好客户是放在好作品的后面的,所以作品比客户要重要!

问题三:2015年我们看到很多的设计公司发展艰辛,设计院裁员等情况,目前室内设计行业是否处于低迷的不景气状态?你认为这个行业未来的发展趋势是什么呢?

这个问题我觉得即便是行业好的时候也有一些公司不景气吧?一个公司的核心竞争力和一个行业景气不景气没有太大关系,即便是这个行业很糟糕,有的公司也会风生水起。当然如果你的公司处于一个行业的领导性地位,那就不一样了。但我们没有这个问题,我们是一个小的不能再小的公司,无论行业景气不景气,我们做好自己的就够了。

同时,去年开始我们也在考察一些做产品设计的公司,包括我们合伙人也在和中国比较好的内衣设计师或者服装设计师合作交流。其实,我们室内设计行业还有建筑行业应该非常感谢这15年来的经济发展特别是房地产行业的发展。在整个中国的设计界的范畴里面,我觉得只有室内设计和建筑设计目前的水平是最高的,最接近于世界先进水平的。

在室内设计行业,我们拥有世界一流的设计公司和设计大师。相反,比如说服装设计行业,还没有一个公司好到可以做到全球一流的。那就更不用说产品设计这个领域,基本没有一些特别牛逼特别伟大的公司,依然还是和世界一线的产品公司存在比较大的差异。

那为什么这15年来只有室内设计和建筑设计行业突飞猛进?就是因为市场需求太庞大了,海量的需求量释放出来以后,给了我们这个行业大量的机会去试错,去学习。

设计本身就是一个技能行业,你面临的机会多了,一定没问题了,所以你会进步很快。那将来房地产是不是现在这个样子我不好说,但我知道室内设计这个行业会永远存在下去,只是好的公司会活下去,不好的公司会活的比较难甚至死掉而已。

问题四:作为设计师来说,设计中感到对造价的控制比较困难,往往一个想法因为造价、工艺等举步维艰,想问老师应该怎么去提升自己这方面的能力?

我觉得这个问题是一个学习方法问题,在现在这个信息如此爆炸的一个时代再问我学习方法。我觉得这low透了,一个聪明的人,他总是能找到适合自己的学习方法的。

我觉得学习的第一步是找到一种适合你自己的学习的方式,另外一个很大的问题我认为就是大家的心态。现在大家都希望很快去达成一个什么样的结果,希望有捷径可走,这个事情让我不太舒服。

前段时间我去我特别欣赏的一家设计公司——杭州力设计公司——取经。

回来以后好多人问我:“你去考察力设计以后,有什么样的心得?他的公司有什么方法有什么秘密能够分享下?“我说他们的秘密就是”没有秘密“,就是把所有的事情做踏实做透了就好了,没什么方法,也没有什么捷径,也更没有什么秘密。

就像健身一样,你想达成什么效果,就要按照教练的要求进行运动,讨巧和偷懒都是没有用的,只有认认真真把每个动作做好,才可以对肌肉产生足够的刺激,没有任何捷径可走。

大家为什么不能这样子做呢?我觉得学习这件事情就这样,没有什么技巧可言,觉得就是老老实实踏踏实实的做就可以了。

问题五:小公司应该如何开展培训?

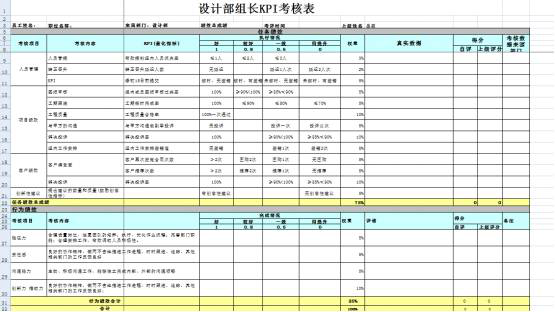

我们先来看一下何为系统培训。

首先,既然是系统培训,那意味着我们的培训内容是结构化的。一个员工进入你的公司后,他需要掌握哪些才能融入这个环境?需要熟悉哪些才能进入成熟期?这种培训不光是要跟员工自己的职业生涯的规划结合在一起,还要和公司的发展阶段结合起来,遇到什么样的问题解决什么问题,兵来将挡水来土掩。

其次,公司的培训基本分为三层。

①初级培训初级培训解决信息不对称的问题。你进公司前,基础性技能掌握到什么程度我们不清楚。你进公司后,你对公司的规章制度、做事流程也都不清楚。所以,基础性的培训就是让大家信息对称。

②引导式培训引导式培训会借用外脑,外部资源,导入到企业内部来。

大部分企业在发展中遇到了一些问题时会用到这种培训。老运动员、老战士、老员工遇到了新问题,那我必须找到一个新方法让员工解决这个问题。那就需要给这个老员工传授一些新知识新技能。这种培训,要比基础培训高等级一些。

③创造性培训这是最高等级的培训,没有外脑,没有居高临下的培训。这更像是一次创造的过程,像一次头脑风暴。这种培训更有创造力,更高级一些。最重要的是:这种培训会产生新认知。比如谷歌公司,大家都知道谷歌有20%的时间可以用来自由支配。工程师会去做自己喜欢的事情,互相碰撞互相沟通。然后就会有一些新的想法出现,而往往这种想法就是可以改变世界的想法。

另外知识和技能其实是不一样的。

知识是用来做判断,而技能是用来生存的,是下意识的脑回路反应。

举个例子,我会计算物体在水中受到多大的浮力,那是因为我知道水的密度、物体的密度以及公式,这就是属于数学范畴的知识。

而技能,比如骑车、游泳,非常熟练的工人,并不完全依赖于知识,而依靠技术和技能。比如我们经常遇到一个设计师,言拙口笨的,表达能力不是很强,但是做的东西就是好,这是为什么的?因为他的技能好,而技能是可以通过反复的锻炼和强化得到的。

那一个设计公司培训的内容我觉得也是分这两方面。对于绝大多数的底层员工而言,他需要的是技能。而技能必须要通过反复刻意练习才能获得。

公司里面的决策者、经营者、管理者他是需要做判断的,这个时候技能就不是很能派得上用场,这个时候需要的是知识,所以你在公司里面的角色地位如果想有所转移,你的职业生涯如果想有迁徙,你在技能和知识这两个点就要有所转移和侧重。

再举个例子,华为、联想、IBM这样的特别庞大的公司,它会有两条职业规划路线,一条是做管理,一条是做技术,可能每条路最高等级都可以做到二十四级。而技术岗和管理岗,所需要的技能和知识的侧重,是不同的。所以这样的公司的培训和管理应该针对这两条线进行。要让员工根据他的阶层有所成长,如果想要让他有更多的组织和管理能力能处理好工作,得到晋升的机会,就需要知识的培训了。

对培训这个事情,我们现在可以来总结一下。首先的共识是培训一定要有。

其次就是要根据不同员工的职业生涯来匹配公司的不同阶段的发展战略。不同的阶段对知识和技能的需要是不同的。但是这一切最重要的一点是:上医治未病。如果这人不对,任何的培训都是然并卵。如果这个人对了,几乎不需要培训都可以。原来我的老大,也是个职业经理人,他就告诉我说公司里面不同的人有不同的资质。比如这个人资质是60分,那个人的资质是80分,如果你把培训的重点放到了80分的那个人身上,他可能马上就变成90分,会从一个优秀的人变成一个卓越的人。但如果你把培训重点放到60分的人身上,他顶天涨到70,依然看不出什么太大的差异。

所以后来我也在反思这个问题,既然我是一个小公司,那我为什么要让那个70分的人进来呢?如果我的追求是一个小而美的公司的话,如果我们大家都不想在管理上太累的话,我觉得首先要保证的还是那句话:不要让low逼进来。

还有一个问题,有朋友私下里问我说公司的股份怎么谈,和公司员工如何沟通,员工才能理解呢?我觉得就你问这个问题,说明还是没听懂我说的。你是跟那种很low人,还是跟一个优秀的人沟通?如果一个人斤斤计较眼光短浅,那沟通成本能降低吗?那你还非得找这样的人合伙去做生意开公司,那你肯定会很累呀。

刚才有朋友说到西方的小公司可以不靠培训就生存下来,法国十人以下的建筑事务所超过90%。那我们来展开讨论下这个问题。

首先,生存的好和发展的好是两个概念,马路上卖糖炒栗子的也可能会生存的很好,但是你不能说它发展的好。

第二,不同的社会,不同的教育水平,造成员工的不同背景。欧洲怎样我不清楚,不敢妄言。但就中国现状,就成象而言,大部分招进来的员工是缺乏职业素养的,基本没有接受过任何职业化的训练,所以这是其培训的必要性。

再有一个问题,就是常识性的问题。比如在某个团队里或在一个行业里应该是常识性的事情,但可能在中国的某些行业里面却并不是人人都知道的,你必须要去培训他。培训这个事儿,你不能比着最高点去做,而应该比着最低点去做。你知道不要紧,但你有义务就让公司里最弱的那个人也知道,你需要把信息通路打通,把信息不对称的地方抹平。

但是,最后还是那句话,如果差距太大就不应该出现在公司了,我们没有教育他的义务,教育的成本就太高了,离开剂量谈疗效是没有意义的。

比方说,好多年之前我们做过一个很简单的关于管理的游戏,到现在为止成象的新员工入职时还会做这个游戏。当时我在的那个组完成这个游戏的成绩是3分钟多,到现在为止,成绩最好的组也就是四分钟五分钟左右,有些组甚至能折腾半个多小时折腾不出结果。

后来我们看到过联想的一个销售团队做这个游戏,他们也是和我们一样事前对游戏规则和内容没有任何了解,但是他们40多秒就完成了游戏,这说明了什么问题?

也就是说,这个游戏所需要的知识,对联想这样职业素养很高身经百战的团队,可能就是常识,大家都了解。而对于我们这样一个三线城市的小公司的员工,就是信息缺失,需要培训的了解的,这就是职业化的问题。当然,其他大公司的情况我们不了解,我只是说我们自己的问题。

问题六:关于极客,公司应该怎样去营造极客氛围?

首先,给大家说一下,我所说的都是我理解的,我所说的可能都是错的。所以我姑且说之,大家姑且听之。

首先说一下我理解的极客这个事情。

极客这个词是个很新的词。我不太懂,但我更想给大家聊聊“创客“和工匠精神。

工匠精神这个词来自于罗永浩最初做锤子手机时的公开演讲,说他有工匠精神。演讲后工匠精神这个词就火了,包括他推荐的那本《工匠精神》。再后来,很多互联网媒体,包括行业大佬雷布斯啊红衣教主周鸿祎啊,都言必称工匠精神。所以一时之间,我们经常在微信上看到一些转发的文章,文章称那些做筷子的做了几十年,做寿司的做了几十年的,都是具有工匠精神。

我是不太同意这个观点的,因为我真的找来了这本《工匠精神》看了看。我认为在这本书里工匠就是个翻译误会。大概在这本书翻译引进时,国内还没有创客这个词。可能翻译者找到了国内所有对应的词儿,只有工匠沾边。所以后来国内的人就把工匠理解为做一件事情有恒心,把一件事儿做三十年五十年甚至一辈子,这就是工匠。当然这没有错,可是书上讲的恰恰相反。工匠精神是什么?书上举得第一个例子我如果没有记错就是富兰克林,说他开创了美国的工匠精神。

按现在的说法,我认为和书里的工匠精神最接近的词就是创客精神。是充满创造精神、努力改变世界、既死磕又专注的人。比如一些在金融行业里改变了金融行业模型的数学家,让社会经济更发达更昌盛的经济学家,甚至包括各行各业里凭一己之力改变世界的普通人。当时没有合适的词来称呼这些人,就称之为工匠。

其实这种翻译不能准确对应的例子非常多,比如我们最早翻译佛经时把般若翻译成智慧。但后来发现不对,因为在中国世俗社会里面智慧这个词是能踢能咬能打,能拼能抢,这才叫智慧。后来我们发现这个“智慧”和佛经里面的“智慧”是完全不一样的,所以后来又改回去,根据音译依然称作“般若”,代表印度佛教里面的智慧。

当年余秋雨的《文化苦旅》里面说过印第安的工匠在200年前和现在一样带着同样的帽子,继续着同样的编制工艺。那这算不算工匠精神?那如果这种东西都成为工匠精神,人类还要不要进步?还要不要繁荣?世界文明还要不要发展?所以工匠这个词翻译的有误会,我认为更合适更准确的是创客。对未来充满好奇,好学,有动手能力,通过自己的能力改造世界,推动世界进步,我认为这样的精神叫创客精神。

你们如果有兴趣可以看看这本书,里面没有一个我们印象里面的那种木匠或厨师什么的。

我记得奇点大学里面有个设计专业,专门招收牛逼人才,但前提是你不能是学设计的,你可以是世界上最好的厨师,最好的外科医生,也可能是最好的木匠。他们通过培训和学习,让这些人掌握设计思维和设计方法,然后让他们去推动自己所属的行业进步。

他们每个人都是他们行业里的创客和推动者,那一个政治家可不可以是创客?我认为可以是。邓小平、富兰克林就是创客,他们推动了制度的创新,推动了社会的整体进步,非常非常的伟大。是不是?

第二个,创客氛围。如果你想要公司里有很好的创客氛围。你首先要找到这样的人,还是那句话——上医治未病。首先你得找到正确的人,然后把这些人放到一起,给他们一个宽松的环境,创新就会自己迸发。就像一个培养皿,环境合适,就一定会涌现出来一种生态上的繁荣。

那在一个公司里面也是这样子,怎样在公司营造一个好的创新的环境?我们一直也在思考和尝试,我觉得更多的就是放手。作为管理者而言就是更多地给予机会、给予资源,然后放手,但是前提条件是一定要把资源和机会给到对的人,然后才放手!所以这就是为什么我说成象设计的第一个使命就是要生产新认知。我认为只有创客精神、只有一些特别有活力、有创造力的人在一起才能对一些事情碰撞出一些新的想法。也就是说我们要现有新知识,才能够改造我们自己看待这个世界的方式。

创新这件事情本身也是有科学规律可遵循的。其实我觉得中国设计教育里面有一个很大的坑。我在上学的时候,我的好多老师都是学艺术的。所以中国最早的设计教育的参考标准或者说底层代码和艺术特别接近。

但设计不是艺术啊,设计有他自己的规律和方法。所以我特别不同意说设计要找灵感,设计和拍电影一样,拍电影那么复杂那么不确定的一个事情都可以工业化,那设计为什么不行?

另外,刚讲过的知识和技能,设计师多的是技术而不是知识。其实大家如果感兴趣,应该花时间多了解一下科学常识。科学本身是反常识的但科学最后变成了常识,其实通过对科学常识的学习,大家完全可以在逻辑上理顺一些问题然后再讨论。这样最起码别人给你洗脑的时候你会意识到哪里有问题。

关注我微信的人可能会注意到我这一年一直在补课,学物理、学数学、学哲学。对于一个文科生而言,换了一个行业后,才发现这个世界太大了,我不知道的东西太多了,我们考量问题的角度真太单一了。我希望大家能够掌握一些这些普及性的科普性的知识,对我们创造性的工作特别有好处。

问题七:作品效果好,但是客户不满意,我们应该怎么去考核?

这个问题比较简单,所以我简短的说一说。首先声明我是一个个人主义者。

正因为我是一个个人主义者,我也深受个人主义者的影响,所以我之前在成象内部和合伙人达成了共识:我们的确要追求客户的认可,但这种事情不是绝对的。因为我们之前也发生过这样的一些事情,我们的价值观是“我们需要一个好作品,所以才需要一个好客户”。如果我们遇到了一个好客户,那我们非常幸运,但如果让我们在好作品和好客户之间做选择,我们永远会选择好作品!

个人主义者判断的标准就是我有使用自己理性的勇气,以自己的感受作为判断准则。但前提是我不会丧失我的理性,同时我不会追随别人的喜好,别人说的对的就是对的,别人说的错的就是错的,我有我自己的理性判断的标准。我不会因为客户说这个事情不好,他不能接受,我就随波逐流也认为不好。假设他认为不好,那我们要理性分析是不是真的不好?如果是真的,那我就认。如果是有比较大的分歧,那我觉得我和客户之间总有一个人是撒谎,是不真实的,当然,在这种情况下,我首先会理性反思是不是我的问题。

以作品为例,如果这个作品我们认为没问题,但客户坚持认为不好。那以我的经验肯定是有别的问题。

我们以前遇到过一个这样的事情,我们的一个项目做完了,我们自己的人,设计师、管理人员包括甲方的销售人员都很满意,但甲方领导就是不满意。但后来实践证明,市场还是看作品,而不是看甲方,我们做的样板间作品对销售还是有促进作用的。所以嘛,你知道,在中国这个复杂环境里,你懂得……

我觉得我们的公司,也是一个爱憎分明的一个公司。因为我们的合伙人团队从来没打算把这个公司做的特别的大,我就小而美,爱憎分明,是什么就是什么。不要把自己搞得那么市侩,好作品就是好作品,事实就是事实,没有必要纠结。

当然,只有我们觉得好,客户觉得不好这种事情概率太低。一般情况都是我们觉得不好,客户也觉得不好。

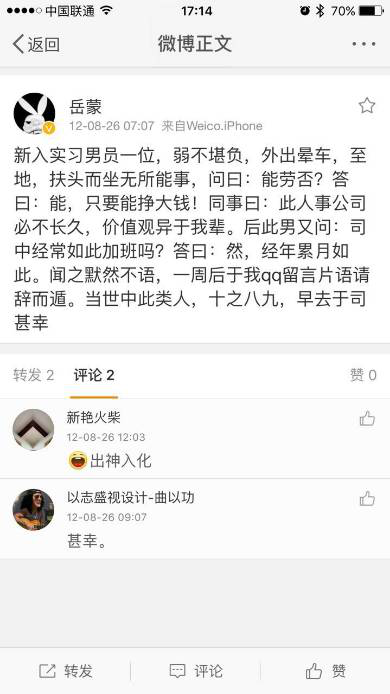

另外即使是面对大师的东西,我们也依然坚持我们自己的个人主义的价值观,如图: